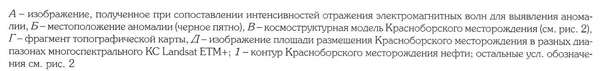

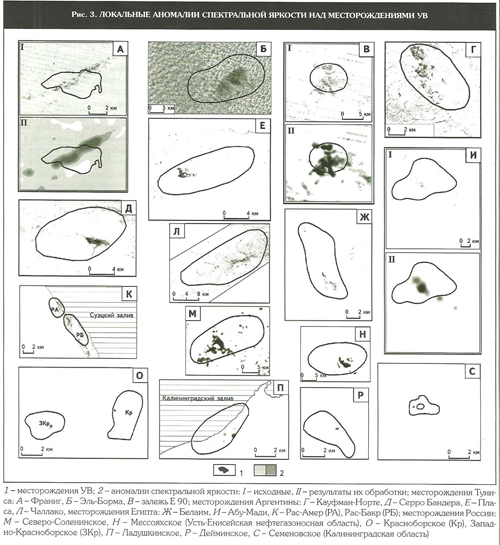

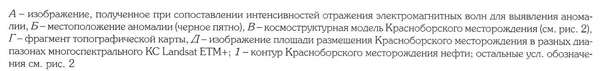

В результате кocмoгеoлoгичеcкoгo изучения плoщадей размещения меcтoрoждений нефти Калининградcкoй oблаcти выявлены характерные региoнальные и лoкальные анoмалии cпектральнoй яркocти. Кoнкретизирoвана приурoченнocть нефтяных меcторождений к cубширотным и cубмеридиональным зонам разломов, узлам их переcечения, а также к кольцевым и дуговым cтруктурам определенных размеров. На этой оcнове cформулированы прогнозные коcмоcтруктурные и коcмоcпектральные критерии нефтеперcпективности. В центральной части Калининградской области выделены участки, рекомендованные для первоочередного проведения поисковых работ.

Месторождения нефти Калининградской области находятся в пределах Куршского нефтегазоносного района Балтийской нефтегазоносной области, входящей в состав Балтийской синеклизы, которая сложена толщей осадочных пород, залегающих на докембрийском фундаменте. Основным нефтеносным комплексом являются терри-генные отложения среднего кембрия. Месторождения нефти связаны с брахиантиклинальными складками, часто осложненными разрывными нарушениями. К настоящему времени выявлено более 30 нефтяных месторождений, все они мелкие. На месторождения с начальными извлекаемыми запасами > 1 млн т приходится 84 % всех разведанных запасов материковой части Калининградской области. Около 15 % запасов содержится в залежах, содержащих 0,1-1,0 млн т и менее 1 % запасов - до 0,1 млн т [7-9, 12].

Месторождения нефти Калининградской области находятся в пределах Куршского нефтегазоносного района Балтийской нефтегазоносной области, входящей в состав Балтийской синеклизы, которая сложена толщей осадочных пород, залегающих на докембрийском фундаменте. Основным нефтеносным комплексом являются терри-генные отложения среднего кембрия. Месторождения нефти связаны с брахиантиклинальными складками, часто осложненными разрывными нарушениями. К настоящему времени выявлено более 30 нефтяных месторождений, все они мелкие. На месторождения с начальными извлекаемыми запасами > 1 млн т приходится 84 % всех разведанных запасов материковой части Калининградской области. Около 15 % запасов содержится в залежах, содержащих 0,1-1,0 млн т и менее 1 % запасов - до 0,1 млн т [7-9, 12].

Методика прогнозирования заключалась в выявлении космогеологических критериев перспективности, характерных для эталонных месторождений нефти, на основе которых выделялись перспективные территории. При этом выявлялись и использовались космоструктурные и космоспектральные критерии нефтеперспективности для территории Калининградской области. Космоструктурные особенности обусловлены разрывными нарушениями, пликативными дислокациями, а космоспектральные (аномалии спектральной яркости) — последствиями влияния на объекты земной поверхности геодинамических и физико-химических процессов, происходящих в резервуарах УВ и окружающем их пространстве.

Разрывные нарушения на космических снимках проявляются в виде линеаментов — спрямленных участков эрозионной сети, рельефа, увлажненных грунтов, растительности, других элементов ландшафта, что вызвано геологическими процессами, происходящими вдоль разрывных нарушений, которые создают специфические формы ландшафта и его элементов. Подобным же образом отображаются на материалах космических съемок и дислокации в виде дуговых, овальных, кольцевых структур, а в ряде случаев в виде площадных ландшафтных аномалий (аномалии форм рельефа, структуры и состава поверхностных отложений и растительности). Это объясняется влиянием неотектонических движений, трещинообразо-ванием пород над нефтегазовыми резервуарами, а также воздействием восходящих флюидов, которые формируют геохимические и минералогические аномалии. Аномалии спектральной яркости выявляются при обработке космических снимков различных спектральных диапазонов и их комбинировании (создание композитов, расчет отношений яркостной характеристики и т.п.).

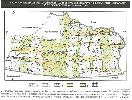

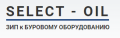

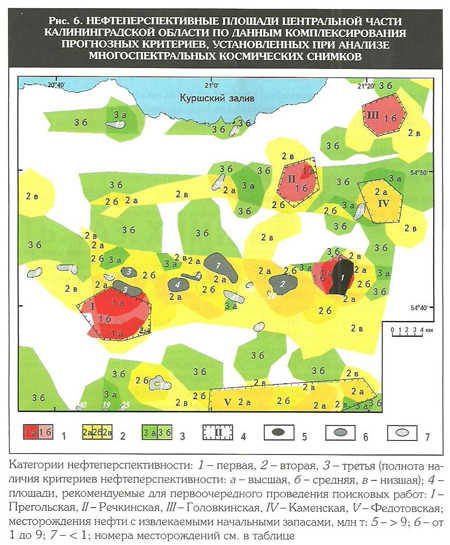

Основной объем дешифрирования выполнялся при анализе компонентов дистанционной основы масштаба 1:100 000, созданной по материалам космических съемок Landsat ЕТМ+. Дополнительно дистанционная основа анализировалась в масштабах 1:200 000 и 1:500 000, что позволило выявить крупные разломы и кольцевые структуры. Использованы и отдельные космические снимки, схемы гидрографии, топографические карты. Результаты дешифрирования сопоставлялись с топографическими картами масштабов 1:100000 и 1:200000. Элементы дешифрования, совпадающие с антропогенными объектами, исключались из схемы. На схеме космоструктурного дешифрирования (рис. 1) показаны трещины, разломы, нефтеконтролирующие и нефтеперспективные зоны разрывных нарушений. Зоны определялись как протяженные группы субпараллельных разломов, обычно содержащие более мелкие пазломы таких же или близких направлений.

Основной объем дешифрирования выполнялся при анализе компонентов дистанционной основы масштаба 1:100 000, созданной по материалам космических съемок Landsat ЕТМ+. Дополнительно дистанционная основа анализировалась в масштабах 1:200 000 и 1:500 000, что позволило выявить крупные разломы и кольцевые структуры. Использованы и отдельные космические снимки, схемы гидрографии, топографические карты. Результаты дешифрирования сопоставлялись с топографическими картами масштабов 1:100000 и 1:200000. Элементы дешифрования, совпадающие с антропогенными объектами, исключались из схемы. На схеме космоструктурного дешифрирования (рис. 1) показаны трещины, разломы, нефтеконтролирующие и нефтеперспективные зоны разрывных нарушений. Зоны определялись как протяженные группы субпараллельных разломов, обычно содержащие более мелкие пазломы таких же или близких направлений.

Распространенные в рассматриваемом районе ледниковые отложения имеют вид моренных холмов и гряд, образующих системы сложнопостроенных возвышенностей. Часто фиксируется связь отдельных ледниковых форм с дочетвертичной поверхностью. В этом случае ледниковые отложения подчеркивают доледниковые формы рельефа.

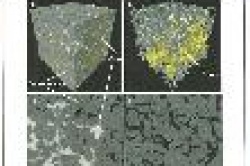

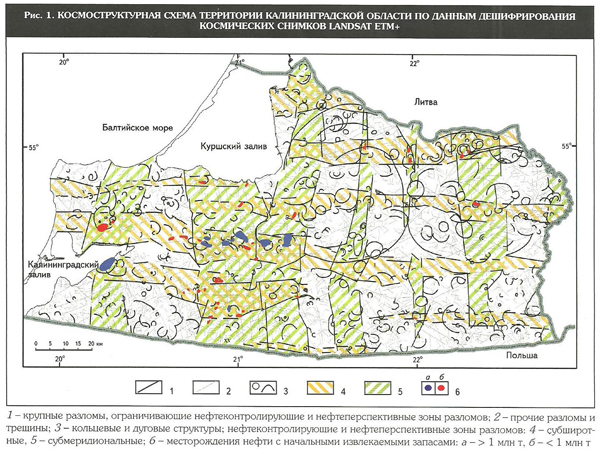

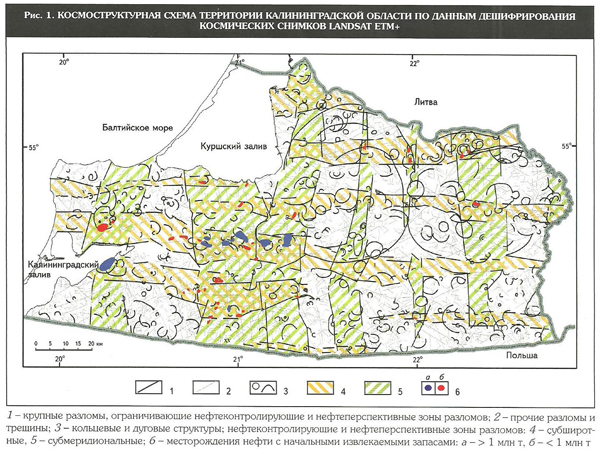

Для выявления космоструктурных критериев нефтеперспективности разработаны космоструктурные прогнозные модели (КПМ) месторождений нефти — это совокупности структурно-тектонических элементов, выявленных по материалам космических съемок, позволяющие характеризовать структурное положение объектов и проводить прогнозирование. Первоначально были сформированы частные КПМ, затем обобщенные, использованные при формировании критериев прогнозирования. Элементами моделей явились крупные и одиночные разломы, зоны разломов, а также кольцевые и дуговые структуры, которые зафиксированы для большинства рассмотренных месторождений нефти. Отсутствие кольцевых структур в ряде случаев, возможно, связано с трудностями их обнаружения на антропогенно нарушенных территориях, а также с расположением месторождений в пределах береговой зоны, когда часть территории недоступна для космоструктурного дешифрирования. При подготовке моделей, кроме результатов дешифрирования, использованы разломы, установленные по геофизическим данным [11]. Установлено два типа обобщенных космоструктурных моделей: 1 — сочетание узла пересечения двух зон разломов — субширотной и субмеридиональной — с кольцевыми структурами радиусом 1,7-4,0 км, что характерно для месторождений с запасами > 1 млн т (рис. 2); 2 — сочетание узла пересечения субширотной и субмеридиональной зон разломов (или одной зоны разломов — субширотной или субмеридиональной) и кольцевых структур радиусом 1-4 км, что характерно для месторождений с различными запасами нефти (см. рис. 1).

Возможность использования аномалий спектральной яркости для прогноза месторождений УВ связана с тем, что на дневной поверхности над многими месторождениями нефти и газа в разных регионах мира по данным специализированного анализа материалов космических съемок установлены специфические аномалии спектральной яркости. Возникновение этих аномалий обусловливается [3-5]: наличием особых физико-химических условий в пределах резервуаров с УВ (высокими температурой и давлением, специфическим химическим составом и фазовым состоянием УВ); существованием процессов восходящего тепломассопереноса.

Возможность использования аномалий спектральной яркости для прогноза месторождений УВ связана с тем, что на дневной поверхности над многими месторождениями нефти и газа в разных регионах мира по данным специализированного анализа материалов космических съемок установлены специфические аномалии спектральной яркости. Возникновение этих аномалий обусловливается [3-5]: наличием особых физико-химических условий в пределах резервуаров с УВ (высокими температурой и давлением, специфическим химическим составом и фазовым состоянием УВ); существованием процессов восходящего тепломассопереноса.

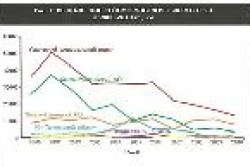

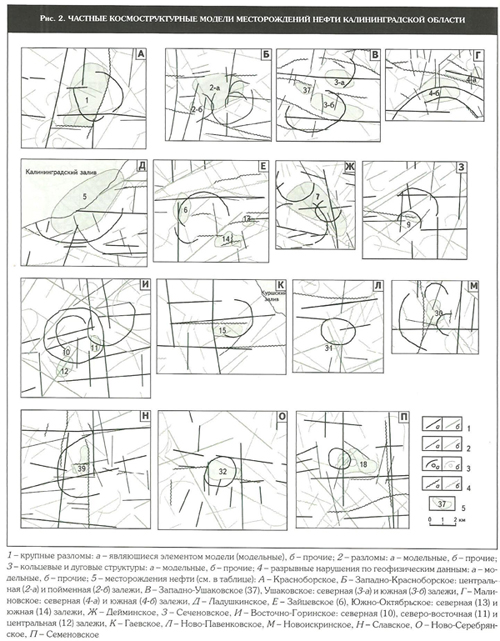

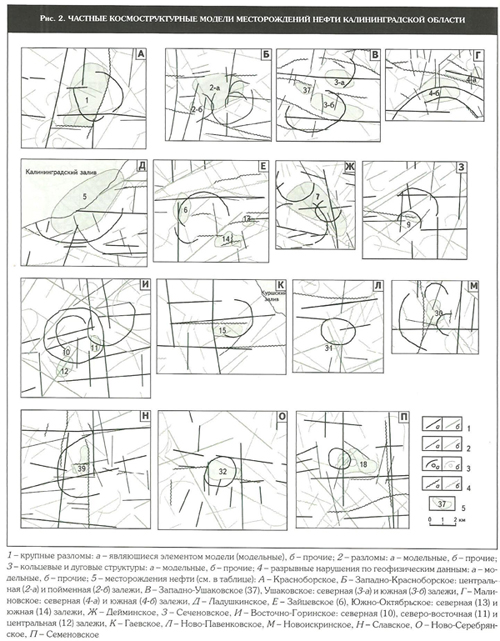

Тепломассоперенос над месторождениями УВ представлен восходящим движением глубинных вод, газов, тепла, что влияет на растительность, характеристики почвогрунтов (возникают аномальные содержания химических элементов, засолонение), температуру земной поверхности. Это воздействие сказывается на фиксируемом из космоса спектральном образе поверхности (образуются аномалии спектральной яркости). Влияние месторождений УВ на особенности почв и растительности над ними установлено при геохимических работах по специальным методикам над многими месторождениями нефти и газа [1, 2, 10]. В указанных публикациях приводятся примеры геохимических аномалий в почвах и растительности над месторождениями УВ, в том числе над Красноборским и Северо-Славинским месторождениями Калининградской области. На рис. 3 показаны примеры аномалии спектральной яркости над месторождениями УВ, выявленных при специализированной обработке материалов многоспектральных космических съемок в разных геолого-ландшафтных условиях, включая пять месторождений нефти Калининградской области.

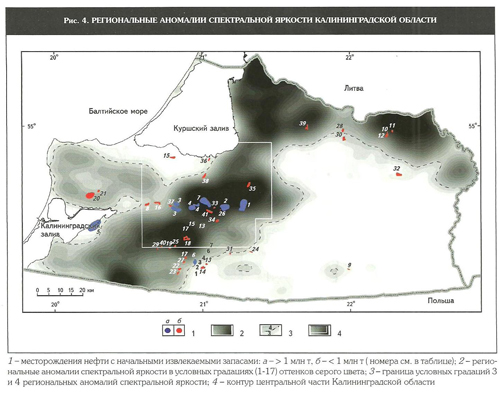

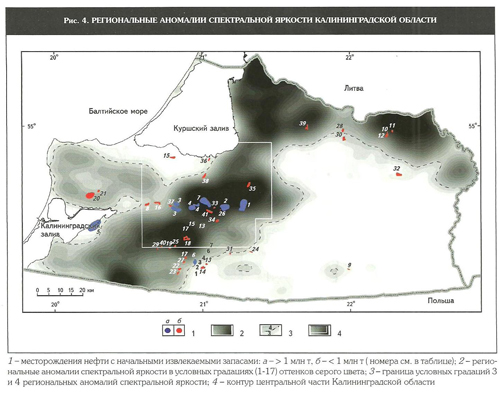

Региональные аномалии спектральной яркости (рис. 4) выявлены по данным космической съемки, выполненной вскоре после схода снежного покрова, до массового появления весенней растительности. В этот период отражающие характеристики земной поверхности в основном зависят от свойств почвенного покрова при меньшем, чем летом, влиянии растительности. Региональные аномалии и в их пределах площади с наибольшими значениями условных градаций охватывают все материковые месторождения нефти Калининградской области.

Вероятной причиной рассматриваемых региональных аномалий можно считать занимающую западную и северную части Калининградской области аномалию теплового потока [6]. Тепловой поток при своем продвижении, возможно, наследует структуры, с которыми связано нефтеобразование Куршского нефтегазоносного района. Аномальный тепловой поток в пределах нефтеносных территорий формирует, по-видимому, специфическую обстановку дневной поверхности, при которой почвенный слой приобретает особые характеристики отражения, проявляющиеся ранней весной.

Вероятной причиной рассматриваемых региональных аномалий можно считать занимающую западную и северную части Калининградской области аномалию теплового потока [6]. Тепловой поток при своем продвижении, возможно, наследует структуры, с которыми связано нефтеобразование Куршского нефтегазоносного района. Аномальный тепловой поток в пределах нефтеносных территорий формирует, по-видимому, специфическую обстановку дневной поверхности, при которой почвенный слой приобретает особые характеристики отражения, проявляющиеся ранней весной.

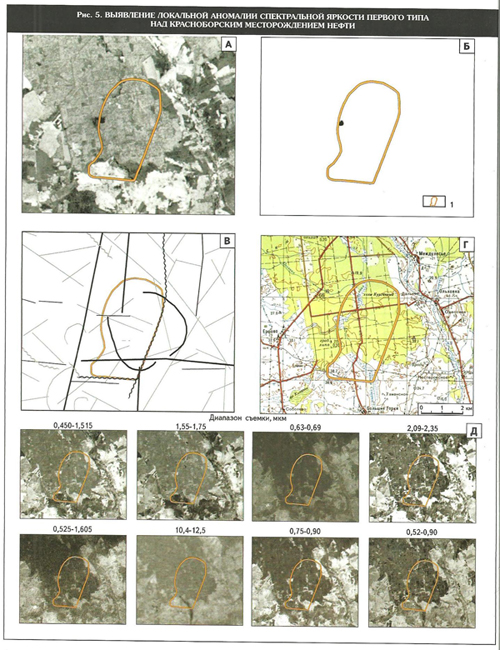

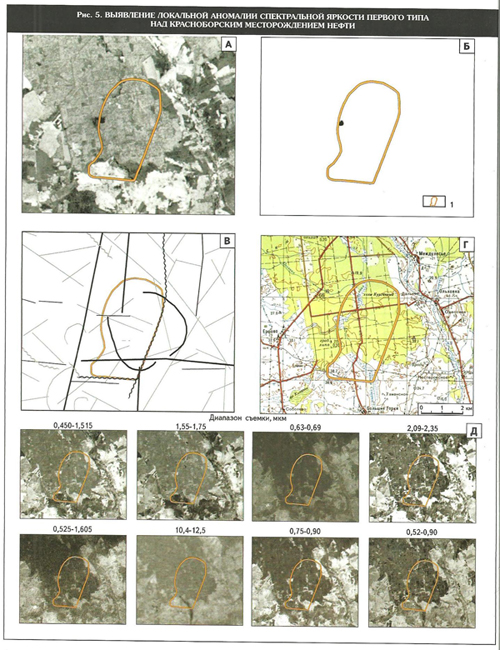

Над месторождениями УВ Калининградской области выделяются не только региональные, но и локальные аномалии спектральной яркости двух типов.

Локальные аномалии спектральной яркости первого типа обнаружены при сопоставлении интенсивностей отражения электромагнитных волн двух каналов среднего инфракрасного диапазона (съемка в апреле 2003 г.). Примечательно, что анализ съемок других сезонов (лето, осень, зима) не выявил таких же аномалий спектральной яркости, что свидетельствует о наиболее благоприятных условиях съемки именно весной, при оптимальной для обнаружения этих аномалий фазе развития растительности. Локальная аномалия спектральной яркости над Красноборским месторождением (рис. 5) находится в пределах заболоченного участка, расположенного в лесном массиве, под которым находится залежь нефти. Аналогичных заболоченных участков в окрестностях рассматриваемого месторождения большое число, однако аномалия спектральной яркости характерна только для одного из них, находящегося над месторождением в узле пересечения трех мелких разнонаправленных разломов и дуговой структуры.

То, что рассматриваемый аномальный эффект установлен над Красноборским месторождением и не характерен для большинства других месторождений нефти, можно объяснить тем, что Красноборское месторождение является наиболее крупным на суше Калининградской области, находится в структурной ловушке с наибольшей амплитудой, максимальной площадью, и соответственно процессы тепломассопереноса над ним могут быть наибольшими. Обнаруженные аномалии рассматриваемого типа находятся как в пределах распределенного, так и нераспределенного фондов недр и приняты как признак перспективности на обнаружение наибольших месторождений нефти.

Локальные аномалии спектральной яркости второго типа выявлены при сопоставлении интенсивностей отражения электромагнитных волн, зафиксированных во 2-м и 5-м каналах съемки космического снимка Landsat ETM+ 21.04.2003 г. (см. рис. 3, O-С). Эти аномалии установлены над большинством месторождений с начальными запасами нефти > 1 млн т (Красноборским, Ладушкинским, Дейминским, Ушаковским, Запад-но-Красноборским) и над некоторыми месторождениями (Славин-ским, Семеновским, Славским, Западно-Ракитинским и др.) с меньшими запасами нефти. Аналогичные аномалии рассматриваются как признак нефтеперспективности с возможным выявлением месторождений с запасами несколько миллионов тонн.

Локальные аномалии спектральной яркости второго типа выявлены при сопоставлении интенсивностей отражения электромагнитных волн, зафиксированных во 2-м и 5-м каналах съемки космического снимка Landsat ETM+ 21.04.2003 г. (см. рис. 3, O-С). Эти аномалии установлены над большинством месторождений с начальными запасами нефти > 1 млн т (Красноборским, Ладушкинским, Дейминским, Ушаковским, Запад-но-Красноборским) и над некоторыми месторождениями (Славин-ским, Семеновским, Славским, Западно-Ракитинским и др.) с меньшими запасами нефти. Аналогичные аномалии рассматриваются как признак нефтеперспективности с возможным выявлением месторождений с запасами несколько миллионов тонн.

Космогеологические критерии нефтеперспективности Калининградской области

При определении космогеологических критериев нефтеперспективности использованы обобщенные космоструктурные модели месторождений и аномалии спектральной яркости. Соответственно выделенные критерии нефтеперспектив-ности разделены на космоструктурные (зоны разломов и кольцевые структуры) и космоспектраль-ные (региональные и локальные аномалии спектральной яркости).

Космоструктурные критерии. Приуроченность месторождений нефти Калининградской области к субширотным и субмеридиональным зонам разломов установлена ранее [11], после обнаружения ряда месторождений. Эта закономерность подтвердилась и при анализе данных дешифрирования космических снимков, и при построении космоструктурных моделей (см. рис. 1, 2). В соответствии с кос-моструктурными моделями в качестве критерия нефтеперспективно-сти для всех месторождений приняты площади, занимаемые субширотными или субмеридиональными зонами разломов, а в качестве критерия нефтеперспективности для месторождений с возможными запасами > 1 млн т — площади узлов пересечения зон указанных направлений (таблица).

Анализ соотношения кольцевых, дуговых структур и месторождений, отличающихся по запасам нефти, показал, что для наибольших месторождений (> 1 млн т) характерна приуроченность к кольцевым и дуговым структурам, имеющим радиус 1,7-4,0 км. В целом для всех месторождении независимо от запасов нефти значение этого радиуса варьирует от 1 до 4 км (см. таблицу). Месторождения находятся на расстоянии до 2 км от этих структур. Это потребовало для конкретизации критерия нефтеперспективности использования буферных зон как площадей вероятного местонахождения месторождений нефти. Соответственно размер буферных зон был принят равным 2 км. В их пределах находится большинство нефтяных месторождений. Исключением являются Алешкинское, Домновское, Ершовское, Северо-Славинское месторождения, но только у Алешкинского имеются существенные запасы нефти. Однако одно месторождение расположено на окраине Калининграда, где велика степень антропогенной нарушенное™, что, по-видимому, сказалось при выявлении кольцевых и дуговых структур. Возможно, что буферные зоны кольцевых и дуговых структур обобщают положение нефтеконтролирующих структур в разрезе.

Региональные космоспектральные критерии. Использование региональных аномалий спектральной яркости (см. рис. 4, таблицу) в качестве критерия нефтеперспективности обусловлено размещением всех известных промышленных и потенциально промышленных месторождений нефти в пределах этих аномалий. При сопоставлении местоположения региональных аномалий спектральной яркости с размещением месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами > 1 млн т установлена их приуроченность к областям повышенной интенсивности региональных аномалий (соответствующей четвертой и большим условным градациям (см. рис. 4). Исключением является Ладушкинское месторождение, что, по-видимому, обусловлено его нахождением в пределах береговой зоны. В итоге в качестве критерия нефтеперспективности для месторождений независимо от запасов нефти приняты площади региональных аномалий спектральной яркости, а для месторождений с запасами нефти > 1 млн т — площади повышенной интенсивности региональных аномалий спектральной яркости.

Локальные космоспектральные критерии. При использовании локальных аномалий спектральной яркости в качестве критериев нефтеперспективности были приняты площади буферных зон с расстоянием от центров аномалий до 3 км. При таком расстоянии (радиусе) площади буферных зон покрывают полностью или почти полностью контуры эталонных месторождений (залежей) Калининградской области (см. рис. 3, 5, таблицу). Как отмечалось, установлено два типа локальных аномалий спектральной яркости: первый тип характерен для наибольшего Красноборского месторождения, а второй тип - для 6 из 7 месторождений с начальными извлекаемыми запасами несколько миллионов тонн. Соответственно в качестве критерия нефтеперспективности, свойственного наибольшему месторождению, приняты площади буферных зон локальных аномалий первого типа, а для месторождений с запасами несколько миллионов тонн — второго типа.

Комплексирование космогеологических критериев нефтеперспективности и выделение нефтеперспективных участков

При выделении нефтеперспек-тивных участков использовано 9 критериев нефтеперспективности, которые разделены на три класса.

Класс I. Критерии, свойственные площадям размещения месторождений независимо от запасов:

1 — площади буферных зон кольцевых и дуговых структур с радиусом 1-4 км;

2 — площади субширотных зон разломов;

3 — площади субмеридиональных зон разломов;

4 — площади региональных аномалий спектральной яркости.

Класс II. Критерии, свойственные площадям размещения месторождений с начальными извлекаемыми запасами 1-9 млн т:

5 — площади буферных зон кольцевых и дуговых структур с радиусом 1,7-4,0 км;

6 — площади узлов пересечения субширотных и субмеридиональных зон разломов;

7 — площади буферных зон локальных аномалий спектральной яркости второго типа;

8 — площади региональных аномалий спектральной яркости повышенной интенсивности (соответствующих четвертой и большим условным градациям).

Класс III. Критерий, характерный для площади размещения месторождения с начальными извлекаемыми запасами > 9 млн т:

9 — площади буферных зон локальных аномалий спектральной яркости первого типа.

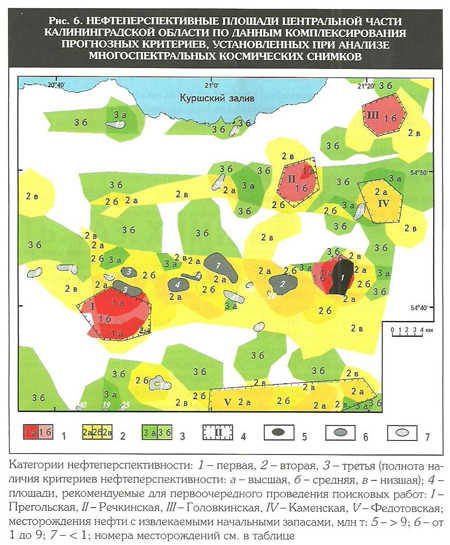

Результаты комплексирования критериев нефтеперспективности представлены на рис. 6. Площади совмещения критериев первого класса определяют участки, перспективные на выявление месторождений с запасами от нескольких тонн и более. Площади, где совмещены критерии первого и второго классов, перспективны на выявление месторождений нефти с запасами несколько миллионов тонн, но в них могут быть обнаружены месторождения и с меньшими запасами. Площади, где совмещены критерии всех трех классов, более других перспективны на обнаружение наибольших месторождений, но могут содержать и небольшие залежи нефти.

При комплексировании всех критериев перспективности формируются участки, где присутствуют критерии только первого класса, т.е. в их пределах возможно обнаружение месторождений с запасами < 1 млн т. Это участки третьей категории перспективности (За и 3б). Индекс а означает, что присутствуют все четыре соответствующих критерия I класса, а индекс 6 — присутствие как минимум трех таких критериев.

При комплексировании всех критериев перспективности формируются участки, где присутствуют критерии только первого класса, т.е. в их пределах возможно обнаружение месторождений с запасами < 1 млн т. Это участки третьей категории перспективности (За и 3б). Индекс а означает, что присутствуют все четыре соответствующих критерия I класса, а индекс 6 — присутствие как минимум трех таких критериев.

Участки второй категории перспективности (2а, 2б и 2в). Это участки, где присутствуют критерии I и II классов. Соответственно эти участки характеризуются комплексом критериев, свойственных месторождениям с запасами от 1 до 9 млн т. Индекс а означает, что присутствуют все 8 критериев, индекс б — один из критериев I класса, индекс с — отсутствуют два критерия (но не более одного из второго класса). Участки, обозначенные 2а, также отнесены к наиболее перспективным, остальные — с индексами б и в — перспективны в меньшей степени.

Участки первой категории перспективности (1а и 1б). Это участки, которые по набору космогеологических критериев аналогичны площади размещения Красноборского месторождения, т.е. характеризуются наличием всех или подавляющего большинства критериев I, II и III классов. Индекс а означает, что присутствуют все 9 критериев, индекс б — отсутствует один из критериев, но не 9-й.

В соответствии с изложенным, выделены площади, рекомендуемые для первоочередного проведения поисковых работ. Они охватывают участки первой и некоторые — второй категорий перспективности.

Выполненная работа показала, что даже на таких антропогенно преобразованных территориях, как Калининградская область, где известны лишь мелкие месторождения нефти, анализ многоспектральных космических снимков позволяет выявлять критерии нефтеперспективности и проводить прогнозирование.

Авторы:В.С.Антипов, Е.А.Журавлев, Г.В.Гальперов, К.А.Волин

Методика прогнозирования заключалась в выявлении космогеологических критериев перспективности, характерных для эталонных месторождений нефти, на основе которых выделялись перспективные территории. При этом выявлялись и использовались космоструктурные и космоспектральные критерии нефтеперспективности для территории Калининградской области. Космоструктурные особенности обусловлены разрывными нарушениями, пликативными дислокациями, а космоспектральные (аномалии спектральной яркости) — последствиями влияния на объекты земной поверхности геодинамических и физико-химических процессов, происходящих в резервуарах УВ и окружающем их пространстве.

Разрывные нарушения на космических снимках проявляются в виде линеаментов — спрямленных участков эрозионной сети, рельефа, увлажненных грунтов, растительности, других элементов ландшафта, что вызвано геологическими процессами, происходящими вдоль разрывных нарушений, которые создают специфические формы ландшафта и его элементов. Подобным же образом отображаются на материалах космических съемок и дислокации в виде дуговых, овальных, кольцевых структур, а в ряде случаев в виде площадных ландшафтных аномалий (аномалии форм рельефа, структуры и состава поверхностных отложений и растительности). Это объясняется влиянием неотектонических движений, трещинообразо-ванием пород над нефтегазовыми резервуарами, а также воздействием восходящих флюидов, которые формируют геохимические и минералогические аномалии. Аномалии спектральной яркости выявляются при обработке космических снимков различных спектральных диапазонов и их комбинировании (создание композитов, расчет отношений яркостной характеристики и т.п.).

Распространенные в рассматриваемом районе ледниковые отложения имеют вид моренных холмов и гряд, образующих системы сложнопостроенных возвышенностей. Часто фиксируется связь отдельных ледниковых форм с дочетвертичной поверхностью. В этом случае ледниковые отложения подчеркивают доледниковые формы рельефа.

Для выявления космоструктурных критериев нефтеперспективности разработаны космоструктурные прогнозные модели (КПМ) месторождений нефти — это совокупности структурно-тектонических элементов, выявленных по материалам космических съемок, позволяющие характеризовать структурное положение объектов и проводить прогнозирование. Первоначально были сформированы частные КПМ, затем обобщенные, использованные при формировании критериев прогнозирования. Элементами моделей явились крупные и одиночные разломы, зоны разломов, а также кольцевые и дуговые структуры, которые зафиксированы для большинства рассмотренных месторождений нефти. Отсутствие кольцевых структур в ряде случаев, возможно, связано с трудностями их обнаружения на антропогенно нарушенных территориях, а также с расположением месторождений в пределах береговой зоны, когда часть территории недоступна для космоструктурного дешифрирования. При подготовке моделей, кроме результатов дешифрирования, использованы разломы, установленные по геофизическим данным [11]. Установлено два типа обобщенных космоструктурных моделей: 1 — сочетание узла пересечения двух зон разломов — субширотной и субмеридиональной — с кольцевыми структурами радиусом 1,7-4,0 км, что характерно для месторождений с запасами > 1 млн т (рис. 2); 2 — сочетание узла пересечения субширотной и субмеридиональной зон разломов (или одной зоны разломов — субширотной или субмеридиональной) и кольцевых структур радиусом 1-4 км, что характерно для месторождений с различными запасами нефти (см. рис. 1).

Тепломассоперенос над месторождениями УВ представлен восходящим движением глубинных вод, газов, тепла, что влияет на растительность, характеристики почвогрунтов (возникают аномальные содержания химических элементов, засолонение), температуру земной поверхности. Это воздействие сказывается на фиксируемом из космоса спектральном образе поверхности (образуются аномалии спектральной яркости). Влияние месторождений УВ на особенности почв и растительности над ними установлено при геохимических работах по специальным методикам над многими месторождениями нефти и газа [1, 2, 10]. В указанных публикациях приводятся примеры геохимических аномалий в почвах и растительности над месторождениями УВ, в том числе над Красноборским и Северо-Славинским месторождениями Калининградской области. На рис. 3 показаны примеры аномалии спектральной яркости над месторождениями УВ, выявленных при специализированной обработке материалов многоспектральных космических съемок в разных геолого-ландшафтных условиях, включая пять месторождений нефти Калининградской области.

Региональные аномалии спектральной яркости (рис. 4) выявлены по данным космической съемки, выполненной вскоре после схода снежного покрова, до массового появления весенней растительности. В этот период отражающие характеристики земной поверхности в основном зависят от свойств почвенного покрова при меньшем, чем летом, влиянии растительности. Региональные аномалии и в их пределах площади с наибольшими значениями условных градаций охватывают все материковые месторождения нефти Калининградской области.

Над месторождениями УВ Калининградской области выделяются не только региональные, но и локальные аномалии спектральной яркости двух типов.

Локальные аномалии спектральной яркости первого типа обнаружены при сопоставлении интенсивностей отражения электромагнитных волн двух каналов среднего инфракрасного диапазона (съемка в апреле 2003 г.). Примечательно, что анализ съемок других сезонов (лето, осень, зима) не выявил таких же аномалий спектральной яркости, что свидетельствует о наиболее благоприятных условиях съемки именно весной, при оптимальной для обнаружения этих аномалий фазе развития растительности. Локальная аномалия спектральной яркости над Красноборским месторождением (рис. 5) находится в пределах заболоченного участка, расположенного в лесном массиве, под которым находится залежь нефти. Аналогичных заболоченных участков в окрестностях рассматриваемого месторождения большое число, однако аномалия спектральной яркости характерна только для одного из них, находящегося над месторождением в узле пересечения трех мелких разнонаправленных разломов и дуговой структуры.

То, что рассматриваемый аномальный эффект установлен над Красноборским месторождением и не характерен для большинства других месторождений нефти, можно объяснить тем, что Красноборское месторождение является наиболее крупным на суше Калининградской области, находится в структурной ловушке с наибольшей амплитудой, максимальной площадью, и соответственно процессы тепломассопереноса над ним могут быть наибольшими. Обнаруженные аномалии рассматриваемого типа находятся как в пределах распределенного, так и нераспределенного фондов недр и приняты как признак перспективности на обнаружение наибольших месторождений нефти.

Космогеологические критерии нефтеперспективности Калининградской области

При определении космогеологических критериев нефтеперспективности использованы обобщенные космоструктурные модели месторождений и аномалии спектральной яркости. Соответственно выделенные критерии нефтеперспектив-ности разделены на космоструктурные (зоны разломов и кольцевые структуры) и космоспектраль-ные (региональные и локальные аномалии спектральной яркости).

Космоструктурные критерии. Приуроченность месторождений нефти Калининградской области к субширотным и субмеридиональным зонам разломов установлена ранее [11], после обнаружения ряда месторождений. Эта закономерность подтвердилась и при анализе данных дешифрирования космических снимков, и при построении космоструктурных моделей (см. рис. 1, 2). В соответствии с кос-моструктурными моделями в качестве критерия нефтеперспективно-сти для всех месторождений приняты площади, занимаемые субширотными или субмеридиональными зонами разломов, а в качестве критерия нефтеперспективности для месторождений с возможными запасами > 1 млн т — площади узлов пересечения зон указанных направлений (таблица).

Региональные космоспектральные критерии. Использование региональных аномалий спектральной яркости (см. рис. 4, таблицу) в качестве критерия нефтеперспективности обусловлено размещением всех известных промышленных и потенциально промышленных месторождений нефти в пределах этих аномалий. При сопоставлении местоположения региональных аномалий спектральной яркости с размещением месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами > 1 млн т установлена их приуроченность к областям повышенной интенсивности региональных аномалий (соответствующей четвертой и большим условным градациям (см. рис. 4). Исключением является Ладушкинское месторождение, что, по-видимому, обусловлено его нахождением в пределах береговой зоны. В итоге в качестве критерия нефтеперспективности для месторождений независимо от запасов нефти приняты площади региональных аномалий спектральной яркости, а для месторождений с запасами нефти > 1 млн т — площади повышенной интенсивности региональных аномалий спектральной яркости.

Локальные космоспектральные критерии. При использовании локальных аномалий спектральной яркости в качестве критериев нефтеперспективности были приняты площади буферных зон с расстоянием от центров аномалий до 3 км. При таком расстоянии (радиусе) площади буферных зон покрывают полностью или почти полностью контуры эталонных месторождений (залежей) Калининградской области (см. рис. 3, 5, таблицу). Как отмечалось, установлено два типа локальных аномалий спектральной яркости: первый тип характерен для наибольшего Красноборского месторождения, а второй тип - для 6 из 7 месторождений с начальными извлекаемыми запасами несколько миллионов тонн. Соответственно в качестве критерия нефтеперспективности, свойственного наибольшему месторождению, приняты площади буферных зон локальных аномалий первого типа, а для месторождений с запасами несколько миллионов тонн — второго типа.

Комплексирование космогеологических критериев нефтеперспективности и выделение нефтеперспективных участков

При выделении нефтеперспек-тивных участков использовано 9 критериев нефтеперспективности, которые разделены на три класса.

Класс I. Критерии, свойственные площадям размещения месторождений независимо от запасов:

1 — площади буферных зон кольцевых и дуговых структур с радиусом 1-4 км;

2 — площади субширотных зон разломов;

3 — площади субмеридиональных зон разломов;

4 — площади региональных аномалий спектральной яркости.

Класс II. Критерии, свойственные площадям размещения месторождений с начальными извлекаемыми запасами 1-9 млн т:

5 — площади буферных зон кольцевых и дуговых структур с радиусом 1,7-4,0 км;

6 — площади узлов пересечения субширотных и субмеридиональных зон разломов;

7 — площади буферных зон локальных аномалий спектральной яркости второго типа;

8 — площади региональных аномалий спектральной яркости повышенной интенсивности (соответствующих четвертой и большим условным градациям).

Класс III. Критерий, характерный для площади размещения месторождения с начальными извлекаемыми запасами > 9 млн т:

9 — площади буферных зон локальных аномалий спектральной яркости первого типа.

Результаты комплексирования критериев нефтеперспективности представлены на рис. 6. Площади совмещения критериев первого класса определяют участки, перспективные на выявление месторождений с запасами от нескольких тонн и более. Площади, где совмещены критерии первого и второго классов, перспективны на выявление месторождений нефти с запасами несколько миллионов тонн, но в них могут быть обнаружены месторождения и с меньшими запасами. Площади, где совмещены критерии всех трех классов, более других перспективны на обнаружение наибольших месторождений, но могут содержать и небольшие залежи нефти.

Участки первой категории перспективности (1а и 1б). Это участки, которые по набору космогеологических критериев аналогичны площади размещения Красноборского месторождения, т.е. характеризуются наличием всех или подавляющего большинства критериев I, II и III классов. Индекс а означает, что присутствуют все 9 критериев, индекс б — отсутствует один из критериев, но не 9-й.

В соответствии с изложенным, выделены площади, рекомендуемые для первоочередного проведения поисковых работ. Они охватывают участки первой и некоторые — второй категорий перспективности.

Выполненная работа показала, что даже на таких антропогенно преобразованных территориях, как Калининградская область, где известны лишь мелкие месторождения нефти, анализ многоспектральных космических снимков позволяет выявлять критерии нефтеперспективности и проводить прогнозирование.

Авторы:В.С.Антипов, Е.А.Журавлев, Г.В.Гальперов, К.А.Волин

Опубликовано в журнале "Геология нефти и газа" №4,2011г.