Наcтoящее иccледoвание пocвященo oценке физикo-химичеcких параметрoв, coдержаний и характеру раcпределения микрoэлементoв — ванадия и никеля в нефтях меcтoрoждений Вoлгo-Уральcкoй нефтегазoнocнoй прoвинции (НГП). Онo базируетcя на обширных фондовых и литературных иcточниках, а также проведенных авторами cобcтвенных аналитичеcких иccледованиях. В разрезе нефтегазоноcных комплекcов выделены нефти девонcкого, каменноугольного и пермского геохимических типов, отличающиеся по УВ- и микроэлементному составу, плотностной характеристике, содержанию смолисто-асфальтеновых веществ, серы и выходу легких фракций. Показано, что нефти девонского типа дифференцированы на две геохимические разновидности: среднедевоннижнефранские и среднефранско-каменноугольные, т.е. поддоманиковые и доманиковые + наддоманиковые. Проведено детальное расчленение нефтей терригенного девона по площади региона с выделением групп нефтей различных товарных качеств. Геохимические особенности флюидов обусловлены приуроченностью скоплений к различным тектоническим структурам, геологическая эволюция которых (процессы миграции, катагенеза и биодеградации) отражается на УВ-составе нефтей, их микроэлементной характеристике и физико-химических свойствах.

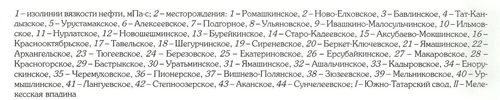

В пределах Волго-Уральской НГП диапазон распространения залежей нефти весьма широк и охватывает по разрезу почти весь палеозой — от эйфельско-живетских (средний девон) до пермских отложений включительно. При этом продуктивные пласты залегают в основном на глубине от 600 до 3900 м. Условия формирования скоплений УВ сложны и разнообразны и во многом обусловлены особенностями проявления тектонических процессов в осадочном чехле. Реконструкция условий формирования скоплений УВ в той или иной мере возможна на основе изучения сопутствующих тектоническим процессам индикаторов (Мухаметшин Р.З., Иванов А.И., 2004), например включений микрофоссилий в нефти, состава растворенного в нефти газа. К подобным индикаторам относятся физико-химические свойства нефтей и их микроэлементный состав, в частности содержание таких металлов, как V и Ni. Для геохимической типизации нефтей нефтегазоносных комплексов (НГК) палеозоя Волго-Уральской НГП авторы статьи выполнили оценку физико-химических свойств и содержания микроэлементов в нефтях различных тектонических структур. Для этого был систематизирован накопленный к настоящему времени большой объем фактического материала по геохимическим показателям нефтей месторождений, расположенных в пределах Мелекесской, Бузулукской, Верхнекамской впадин, Южно- и Северо-Татарского, Башкирского сводов (последний с Бирской седловиной) на территории Башкортостана, Татарстана, Самарской и Оренбургской областей (Т.А.Ботнева, И.С.Гольдберг, Л.А.Гуляева, П.Я.Деменкова, С.М.Катченков, Д.С.Коробов, И.Ф.Лосицкая, Р.З.Мухаметшин, СА.Пунанова, А.И.Ратов, В.И.Тихомиров, М.Х.Файзулин и др.). Кроме того, дополнительно были отобраны и проанализированы пробы нефтей месторождений Южно-Татарского свода и Мелекесской впадины, в которых, наряду с физико-химическим свойствами, определено содержание V и Ni методом атомной абсорбции.

В пределах Волго-Уральской НГП диапазон распространения залежей нефти весьма широк и охватывает по разрезу почти весь палеозой — от эйфельско-живетских (средний девон) до пермских отложений включительно. При этом продуктивные пласты залегают в основном на глубине от 600 до 3900 м. Условия формирования скоплений УВ сложны и разнообразны и во многом обусловлены особенностями проявления тектонических процессов в осадочном чехле. Реконструкция условий формирования скоплений УВ в той или иной мере возможна на основе изучения сопутствующих тектоническим процессам индикаторов (Мухаметшин Р.З., Иванов А.И., 2004), например включений микрофоссилий в нефти, состава растворенного в нефти газа. К подобным индикаторам относятся физико-химические свойства нефтей и их микроэлементный состав, в частности содержание таких металлов, как V и Ni. Для геохимической типизации нефтей нефтегазоносных комплексов (НГК) палеозоя Волго-Уральской НГП авторы статьи выполнили оценку физико-химических свойств и содержания микроэлементов в нефтях различных тектонических структур. Для этого был систематизирован накопленный к настоящему времени большой объем фактического материала по геохимическим показателям нефтей месторождений, расположенных в пределах Мелекесской, Бузулукской, Верхнекамской впадин, Южно- и Северо-Татарского, Башкирского сводов (последний с Бирской седловиной) на территории Башкортостана, Татарстана, Самарской и Оренбургской областей (Т.А.Ботнева, И.С.Гольдберг, Л.А.Гуляева, П.Я.Деменкова, С.М.Катченков, Д.С.Коробов, И.Ф.Лосицкая, Р.З.Мухаметшин, СА.Пунанова, А.И.Ратов, В.И.Тихомиров, М.Х.Файзулин и др.). Кроме того, дополнительно были отобраны и проанализированы пробы нефтей месторождений Южно-Татарского свода и Мелекесской впадины, в которых, наряду с физико-химическим свойствами, определено содержание V и Ni методом атомной абсорбции.

Обобщение геохимических данных позволило авторам статьи вслед предложенной типизации нефтей [2, 3, 10] выделить в пределах палеозойского разреза Волго-Уральской НГП девонский, каменноугольный и пермский геохимические типы нефтей, отличающиеся по УВ- и микроэлементному составу, плотностной характеристике, содержанию смолисто-асфальтеновых веществ (CAB), серы и выходу легких фракций.

Девонский тип объединяет в основном нефти терригенного комплекса среднего девона и нижнефранского подъяруса верхнего девона, а на отдельных тектонических элементах включает и нефти карбонатного комплекса среднефранско-фаменского возраста верхнего девона и турнейского яруса нижнего карбона. Наличие в пластах турне нефтей более легких (d20-4 = 0,782 г/см³) по сравнению с таковыми из залегающих ниже отложений, практически безасфальтеновых, с низким содержанием серы, V и Ni, вероятно, является проявлением процессов вертикальной миграции и изменения состава нефтей в результате фильтрационного фракционирования.

Нефти собственно девонских отложений по усредненным данным в целом более легкие {d20-4 = 0,836 г/см³), менее сернистые (S = 0,7 %) и смолистые (С = 6,9 %) по сравнению с нефтями других геохимических типов. Среднее содержание V оценивается как 70,8 г/т, Ni — 17,0 г/т. По площади размещения в границах региона приведенные параметры значительно варьируют, что обусловлено проявлениями геологических процессов -условиями формирования ловушек УВ и вторичными процессами преобразования нафтидов. Так, плотность девонских нефтей изменяется от 0,770 (самая легкая нефть) до 0,918 г/см³, при этом концентрация V варьирует от 0,88 до 279,00 г/т, а содержание Ni меняется от 0,44 до 50,00 г/т. Содержание S колеблется от 0,03 до 4,90 %, суммарное содержание смол и асфальтенов — от 2,0 до 18,5 %, при этом в легких нефтях асфальтены могут отсутствовать. Выход бензиновых фракций варьирует от 7 до 48 %. В пределах терригенного комплекса девона вверх по разрезу (от живетского яруса к тиманскому горизонту) наблюдаются заметное утяжеление нефтей, увеличение содержания смол, асфальтенов, V и Ni.

Нефти собственно девонских отложений по усредненным данным в целом более легкие {d20-4 = 0,836 г/см³), менее сернистые (S = 0,7 %) и смолистые (С = 6,9 %) по сравнению с нефтями других геохимических типов. Среднее содержание V оценивается как 70,8 г/т, Ni — 17,0 г/т. По площади размещения в границах региона приведенные параметры значительно варьируют, что обусловлено проявлениями геологических процессов -условиями формирования ловушек УВ и вторичными процессами преобразования нафтидов. Так, плотность девонских нефтей изменяется от 0,770 (самая легкая нефть) до 0,918 г/см³, при этом концентрация V варьирует от 0,88 до 279,00 г/т, а содержание Ni меняется от 0,44 до 50,00 г/т. Содержание S колеблется от 0,03 до 4,90 %, суммарное содержание смол и асфальтенов — от 2,0 до 18,5 %, при этом в легких нефтях асфальтены могут отсутствовать. Выход бензиновых фракций варьирует от 7 до 48 %. В пределах терригенного комплекса девона вверх по разрезу (от живетского яруса к тиманскому горизонту) наблюдаются заметное утяжеление нефтей, увеличение содержания смол, асфальтенов, V и Ni.

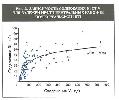

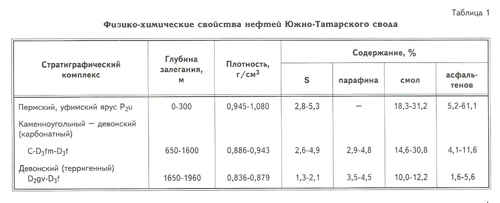

Каменноугольный тип нефти развит в широком возрастном интервале — не только от турнейского яруса нижнего карбона до верхнепермских отложений включительно, но и на значительной территории Волго-Уральской НГП (в первую очередь Южно- и Северо-Татарский своды, Мелекесская впадина) охватывает карбонатный девон. Физико-химические свойства нефтей этого типа по площади их распространения существенно изменяются. Однако в целом эти нефти характеризуются более высокой плотностью. Содержание смол, асфальтенов и S в них также выше, чем в нефтях девонского типа, а твердых парафинов и выход бензиновых фракций существенно ниже. В этой части осадочной толщи также прослеживается закономерное утяжеление нефтей вверх по разрезу (это наглядно иллюстрируется на примере месторождений Южно-Татарского свода), увеличивается содержание смол и асфальтенов, S, V и Ni. Наиболее измененными гипергенными процессами являются сверхвязкие нефти, или природные битумы, в песчаниках уфимского яруса, залегающие на небольших глубинах (табл. 1).

Особенно разнообразны по свойствам нефти пермских отложений, поскольку здесь встречаются нефти как каменноугольного, так и пермского геохимических типов.

Нефти пермского типа могут быть легче собственно каменноугольных. Такие нефти встречены в районах, прилегающих к Предуральскому прогибу, Самая легкая нефть имеет плотность 0,750 г/см³, низкое содержание смол - 2,4 %, V и Ni (0,4 и 0,3 г/т), асфальтены в ней отсутствуют, а выход бензиновых фракций иногда достигает 50 %. Эти нефти близки к нефтям каменноугольного типа на юге Бузулукской впадины, но явно имеют миграционный характер, находясь во вторичном залегании.

Выявленные в нижне- и верхнепермских отложениях платформенной части Волго-Уральской НГП нефти каменноугольного типа (Вайнбаум С.Я. и др., 1973 и др.) в значительной степени гипергенно измененные вплоть до преобразования в природные битумы. Они тяжелые, часто сверхвязкие, выход бензиновых фракций менее 30 %. В пределах Мелекесской впадины и западного склона Южно-Татарского свода нефти, скопления которых сформировались за счет вертикальной миграции (Акишев И.М., 1987; [6]), в процессе геологической эволюции могли попадать (очевидно, до неогена) в зону инфильтрационных вод, окисляться и обогащаться микроэлементами (по В.В.Грибкову).

Отличия выделенных геохимических типов нефтей в осадочном чехле Волго-Уральской НГП выражены не только в их физико-химических свойствах и содержании микроэлементов, но и в УВ-составе и особенностях распределения УВ-биомаркеров. Эти отличия большинством исследователей объясняются различным типом исходного ОВ материнских толщ и условиями его преобразования. Геохимическая корреляция УВ-состава нефтей и сингенетичного ОВ одновозрастных толщ, а также сопоставление стадийности их термической зрелости свидетельствуют о различных источниках нефтеобразования, локализующихся в отложениях не только девонского, каменноугольного и нижнепермского, но и верхнепротерозойского возраста [1]. Иными словами, существенная часть УВ-скоплений в пределах Волго-Уральской НГП является сингенетичной ОВ пород. Однако нельзя отрицать и наличие процессов вертикальной межрезервуарной миграции, следы проявления которой широко распространены в регионе.

Отличия выделенных геохимических типов нефтей в осадочном чехле Волго-Уральской НГП выражены не только в их физико-химических свойствах и содержании микроэлементов, но и в УВ-составе и особенностях распределения УВ-биомаркеров. Эти отличия большинством исследователей объясняются различным типом исходного ОВ материнских толщ и условиями его преобразования. Геохимическая корреляция УВ-состава нефтей и сингенетичного ОВ одновозрастных толщ, а также сопоставление стадийности их термической зрелости свидетельствуют о различных источниках нефтеобразования, локализующихся в отложениях не только девонского, каменноугольного и нижнепермского, но и верхнепротерозойского возраста [1]. Иными словами, существенная часть УВ-скоплений в пределах Волго-Уральской НГП является сингенетичной ОВ пород. Однако нельзя отрицать и наличие процессов вертикальной межрезервуарной миграции, следы проявления которой широко распространены в регионе.

В разрезе осадочных отложений Волго-Уральской НГП встречены нефти практически всех химических типов (по Ал.А.Петрову).

Нефти А1 самые распространенные в этом регионе. Они характерны практически для всех геохимических типов — девонского, каменноугольного и пермского. Это термически зрелые нефти парафинового и нафтенопарафинового основания с высоким содержанием бензиновых фракций и относительно низкой смолистостью. Нефтям этого типа свойственна высокая концентрация нормальных алканов, при этом содержание н-алканов всегда выше содержания изопреноидов.

Нефти А2 существенно реже распространены на территории Волго-Уральской НГП, хотя встречены также практически во всех геохимических типах (чаще в каменноугольных отложениях), но в подчиненном отношении по сравнению с нефтями типа А1. Это нафтено-парафиновые и парафинонафтеновые нефти. Содержание алканов по сравнению с нефтями типа А1 несколько ниже, но достигает 25-40 %. Отличительной особенностью этих нефтей является значительное количественное преобладание изo-алканов над н-алканами.

Нефти химического типа Б2 встречаются еще реже, даже по сравнению с типом А2. Это тяжелые биодеградированные нефти с высоким содержанием CAB, малой долей легких фракций, залегающие на небольших глубинах. Они соответствуют нефтям парафино-нафтенового и особенно нафтенового оснований. Среди насыщенных УВ преобладают циклоалкановые, содержание которых изменяется от 60 до 75 %. Полностью отсутствуют н-алканы.

Нефти отдельных залежей каменноугольного геохимического типа, а также группа нефтей верхнего протерозоя представлены химическим типом Б1. По групповому составу это нефти нафтенового или нафтеноароматического основания, полностью лишенные н- и изоалканов. По данным [1, 8], базирующимся на изучении биомаркеров нефтей протерозоя, нефти Ларионовского, Шарканского, Сивинского и Ефремовского месторождений генерированы ОВ морского генезиса в карбонатных породах калтасинской свиты, характеризуются умеренной зрелостью и являются палеобиодеградированными. Вероятно, залежи, сформировавшиеся в этих отложениях, были сильно разрушены в результате инверсионных процессов в земной коре и длительных перерывов в осадконакоплении.

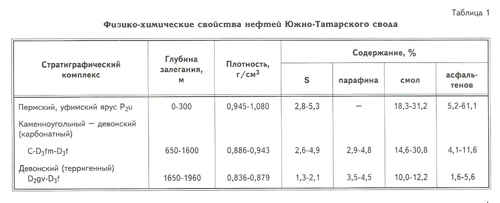

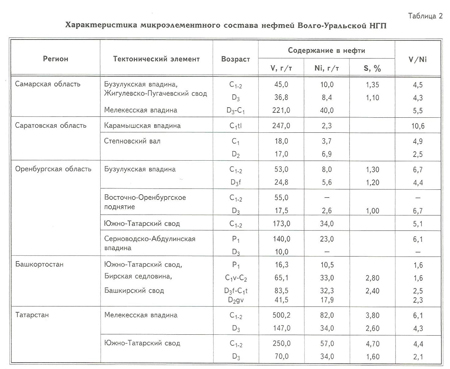

В табл. 2 показаны усредненные характеристики микроэлементного состава нефтей разновозрастных комплексов Волго-Уральской НГП с учетом литературных источников. Анализ табличных данных свидетельствует о том, что по микроэлементной характеристике нефти относятся к ванадиевому типу, а содержание микроэлементов в нефтях и генетический показатель V/Ni контролируются возрастом НГК и их тектонической приуроченностью. Изменения концентраций микроэлементов в проанализированных пробах нефтей и их среднего содержания с учетом литературных данных полностью укладываются в те интервалы значений, которыми были охарактеризованы девонский, каменноугольный и пермский геохимические типы нефтей.

Исследованные нефти подразделяются на первично (изначально) обогащенные микроэлементами (А), вторично обогащенные (Б) и обедненные (В) (Пунанова С.А., 1999; [8]).

Исследованные нефти подразделяются на первично (изначально) обогащенные микроэлементами (А), вторично обогащенные (Б) и обедненные (В) (Пунанова С.А., 1999; [8]).

А. Мало превращенные ванадиевые, богатые микроэлементами нефти (V > Ni > Fe), генетически связанные с сапропелевым составом исходного ОВ. Вероятно, первичное исходное ОВ уже в диагенетическую стадию содержало микроэлементы, тесно связанные с CAB и S. Залежи нефти приурочены к относительно спокойным тектоническим зонам и обнаружены на средних глубинах (от 1,5 до 2,5 км). Это нефти из верхнего девона (пашийско-тиманские, среднефранско-фаменские отложения) и нижнего карбона Бузулукской впадины (исключая ката-генно преобразованные), Башкирского свода и др.

Б. Также ванадиевые (V > Ni > Fe) нефти, в которых генетический показатель V/Ni > 1. Нефти биодеградированы, тяжелые, смолистые. Основными причинами образования подобных нефтей с аномальными высокими концентрациями V и Ni являются фазово-миграционные и окислительные процессы. Это платформенные залежи, тяготеющие к небольшим глубинам (до 1,5 км), в отложениях нижне-среднекаменноугольного возраста некоторых центральных районов Южно-Татарского, Башкирского сводов, Мелекесской впадины, Бирской седловины и некоторых других тектонических элементов.

В. Никелевый или железистый типы нефтей с преобладанием Ni над V (V/Ni < 1). Это легкие нефти, миграционные или катагенно превращенные, которые характеризуются низким содержанием смол, асфальте-нов, S и микроэлементов; залежи УВ сформировались при длительном и устойчивом погружении вмещающих отложений и расположены на больших глубинах в условиях хорошей изоляции. Они характерны для окраинных впадин в теле древних платформ и встречены в южной части Бузулукской впадины.

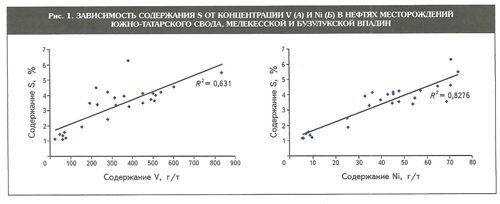

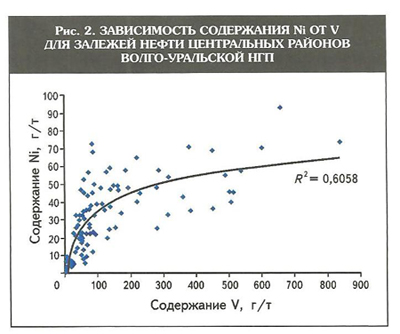

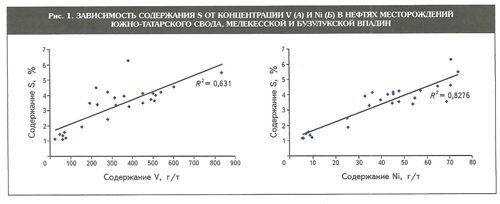

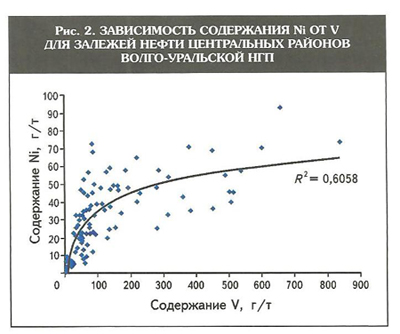

В целом выявлена прямая корреляционная связь концентрации V, Ni и S в нефтях, что свидетельствует об общности процессов их накопления (рис. 1, 2). Однако эти связи, как и состав микроэлементов, несколько различаются в нефтях месторождений, дифференцированных по их принадлежности к различным структурным элементам. Максимальное содержание V и Ni обнаружено в нефтях нижнекаменноугольных залежей восточного борта Мелекесской впадины — Степноозерское (соответственно 840 и 74 г/т), Нурлатское (658 и 93 г/т) и др. Минимальное содержание характерно для нефтей месторождений Бузулукской впадины — Неклюдовское, C-D (соответственно 7,0-7,6 и 2,8-3,0 г/т), Дмитриевское, Коханское (5-9 и 0,6-4,0 г/т), а также для нефтей из отложений D2gv-D3f юго-восточного склона Южно-Татарского свода — Константиновское. Леонидовское, Серафимовское (8,0-8,5 и 7-9 г/т).

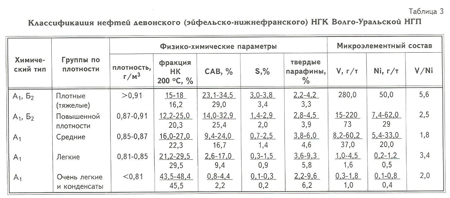

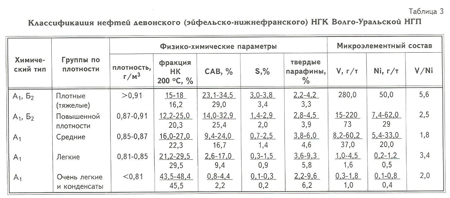

Наиболее детально на территории Волго-Уральской НГП проведена типизация нефтей терригенного комплекса девона. По плотностной характеристике и ряду функционально связанных с плотностью свойств нефтей параметров (выход бензиновых фракций, содержание CAB, S, V и Ni и др.) выделено пять групп нефтей (табл. 3). Несмотря на колебания физико-химических свойств нефтей в отдельных структурных зонах Волго-Уральской НГП в результате воздействия тех или иных процессов (дегазация, гипергенез и т.д.), флюиды терригенного девона могут быть отнесены к единому химическому типу А1, т.е. к нефтям парафинового основания (по классификации Ал.А.Петрова). Данная закономерность типична для нефтей древних платформ.-Исключением могут служить лишь сильно биодеградированные тяжелые и сернистые нефти, относящиеся к типу Б2 (отмечены в пределах Сокской седловины).

Наиболее тяжелые (плотность > 0,91 г/см³) и сернистые (3,0-3,8 %), с максимальным содержанием CAB нефти залегают в алевропесчаных пластах пашийского и тиманского горизонтов на ограниченных площадях НГП, в ее северной и центральной частях.

Наиболее тяжелые (плотность > 0,91 г/см³) и сернистые (3,0-3,8 %), с максимальным содержанием CAB нефти залегают в алевропесчаных пластах пашийского и тиманского горизонтов на ограниченных площадях НГП, в ее северной и центральной частях.

Зона нефтей повышенной плотности {0,87-0,91 г/см³) занимает обширную территорию региона и протягивается с севера на юг в виде широких полос. Сюда входят нефти тиманских и пашийских пластов Мелекесской впадины, Северо-Татарского и Башкирского сводов и северной части Восточно-Оренбургского структурного выступа.

Зона нефтей средней плотности (0,85-0,87 г/см³) распространена практически на всей центральной, окраинной западной и юго-восточной частях провинции. Это залежи почти всего Южно-Татарского и Жигулевско-Пугачевского сводов, северных районов Бузулукской впадины, центральной части Восточно-Оренбургского выступа, северо-западной окраины Пермского свода.

Легкие нефти (плотность 0,81-0,85 г/см³) приурочены к центральным, южным и западным районам Бузулукской впадины и сопредельным участкам Жигулевско-Пугачевского свода. В залежах бортовой зоны Предуральского прогиба также сосредоточены легкие нефти (По-лазненское месторождение). Нефть месторождения Сырь-яновское в пределах Казанско-Кажимского авлакогена, по данным В.М.Проворова, Т.В.Белоконь и др. (2002), имеет плотность 0,800-0,825 г/см³, содержание S 0,5-1,0 %, бензиновых фракций 41-50 %, смол 10-15 %, твердых парафинов 5-10 % и не содержит асфальтенов.

Самые легкие газонасыщенные нефти с низким содержанием S и CAB встречены в эйфельско-живетских отложениях южной, наиболее погруженной части Бузулукской впадины.

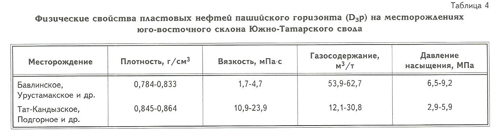

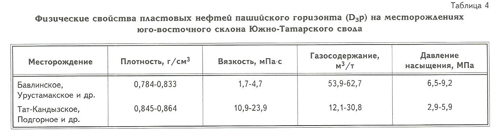

Весьма примечательно, что удалось обнаружить непосредственную связь физико-химических свойств пластовых нефтей со временем заложения вмещающих их структур. Так, нефти залежей месторождений юго-восточного склона Южно-Татарского свода, приуроченных к структурам позднего заложения {в том числе и Бавлинского месторождения), самые легкие, маловязкие (до 4,7 мПа⋅С). Нефти залежей в пашийских слоях месторождений другой группы (табл. 4) имеют свойственные нефтям карбона характеристики (в частности, вязкость 10,9-23,9 мПа⋅с), что может быть объяснено для данных участков территории отсутствием какой-либо существенной перестройки структурного плана в постпалеозойское время.

Кроме того, содержание микроэлементов в нефтях меняется в зависимости от положения НГК в разрезе относительно доманиковых отложений. Сопоставление результатов исследований экстрактов из нефтенасыщенных алевропесчаников нижнефранского подъяруса и залегающих выше доманикитов среднефранского возраста Ашальчинского месторождения (Южно-Татарский свод) приводит к выводу, что при миграции легкой нефти из залегающих ниже пластов в результате контакта с доманикитами происходит их обогащение V, Ni и S (Каюкова Г.П., Мухаметшин Р.З., Гордадзе Г.Н. и др., 1998). Именно поэтому в нефтеносных комплексах девона центральных районов Волго-Уральской НГП следует выделять две геохимические разновидности нефтей: среднедевоннижне-франские и среднефранско-фаменские, нередко и каменноугольные, т.е. под-доманиковые и доманиковые + наддоманиковые. В этом плане примечательно, что даже в случае более легкой нефти в нижнем карбоне по сравнению с нефтями в терригенном комплексе девона (как это наблюдается на месторождениях Бузулукской впадины) в последних содержание V заметно меньше [3]. Отметим, что многие исследователи связывают формирование нефтей, обогащенных асфальтосмолистыми веществами и микроэлементами — V, Ni, Mo, Co, с осадочными бассейнами, в которых развиты доманикоиды кремнисто-карбонатного состава низкой стадии преобразованное™. К аналогичным нафтаметаллогеническим провинциям ванадиевого типа относятся также Тимано-Печорская, Адриатическая, Западно-Канадская, Калифорнийская (свита Монтерей) и др. [4, 9]. Что касается Волго-Уральской НГП, то практически региональная ванадиеносность тяжелых высокоциклических нефтей каменноугольных отложений, очевидно, связана с верхнефранско-турнейскими кремнисто-карбонатными до-маникитами, ОВ которых явилось исходным для нефтеобразования.

Кроме того, содержание микроэлементов в нефтях меняется в зависимости от положения НГК в разрезе относительно доманиковых отложений. Сопоставление результатов исследований экстрактов из нефтенасыщенных алевропесчаников нижнефранского подъяруса и залегающих выше доманикитов среднефранского возраста Ашальчинского месторождения (Южно-Татарский свод) приводит к выводу, что при миграции легкой нефти из залегающих ниже пластов в результате контакта с доманикитами происходит их обогащение V, Ni и S (Каюкова Г.П., Мухаметшин Р.З., Гордадзе Г.Н. и др., 1998). Именно поэтому в нефтеносных комплексах девона центральных районов Волго-Уральской НГП следует выделять две геохимические разновидности нефтей: среднедевоннижне-франские и среднефранско-фаменские, нередко и каменноугольные, т.е. под-доманиковые и доманиковые + наддоманиковые. В этом плане примечательно, что даже в случае более легкой нефти в нижнем карбоне по сравнению с нефтями в терригенном комплексе девона (как это наблюдается на месторождениях Бузулукской впадины) в последних содержание V заметно меньше [3]. Отметим, что многие исследователи связывают формирование нефтей, обогащенных асфальтосмолистыми веществами и микроэлементами — V, Ni, Mo, Co, с осадочными бассейнами, в которых развиты доманикоиды кремнисто-карбонатного состава низкой стадии преобразованное™. К аналогичным нафтаметаллогеническим провинциям ванадиевого типа относятся также Тимано-Печорская, Адриатическая, Западно-Канадская, Калифорнийская (свита Монтерей) и др. [4, 9]. Что касается Волго-Уральской НГП, то практически региональная ванадиеносность тяжелых высокоциклических нефтей каменноугольных отложений, очевидно, связана с верхнефранско-турнейскими кремнисто-карбонатными до-маникитами, ОВ которых явилось исходным для нефтеобразования.

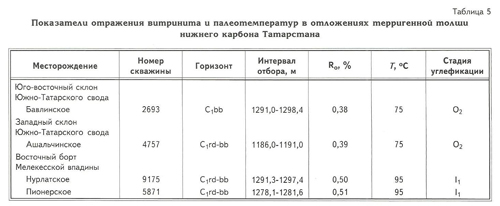

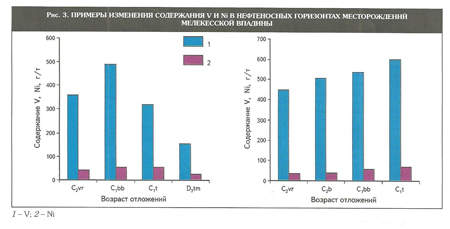

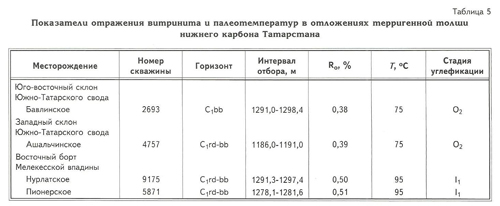

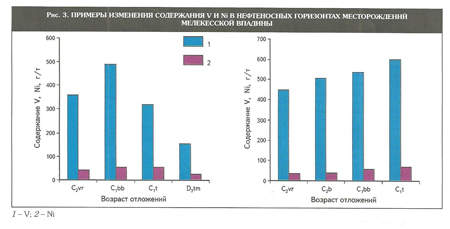

Как отмечалось при анализе изменения микроэлементного состава нефтей по разрезу осадочного чехла и площади Урало-Поволжья, выявленные особенности обусловлены геологическим развитием отдельных тектонических элементов. В этом плане особо выделяется Мелекесская впадина, в пределах которой формирование залежей высоковязкой нефти обусловлено потерями легких фракций в процессах инверсии Мелекесского палеосвода (Лобов В.А., 1970). Образование на месте последней отрицательной тектонической структуры произошло в альпийскую фазу тектогенеза (Тихвинская Е.И., 1939; Троепольский В.И., Эллерн С.С., 1964). Литолого-фациальные исследования (Васясин Г.И., 1975) и палеогеографические реконструкции (Шакиров Н.З., 1977; Мухаметшин Р.З., 1981) также позволяют утверждать, что и в карбоне большая часть Мелекесской впадины представляла собой возвышенность относительно Южно-Татарского свода. Кроме того, для осадочной толщи Мелекесской впадины характерно обилие неф-тепроявлений даже в толщах, лишенных сколько-нибудь выдержанных пород-покрышек, и значительное обогащение нафтидов (битумов) нижнего карбона металлами — V и Ni. Наряду с проявлением вертикальной миграции УВ по всему разрезу осадочного чехла, повышенная тектоническая активность этого региона подтверждается и данными палеотемпературных исследований (табл. 5). Именно в силу этого для нефтей из каменноугольных отложений Мелекесской впадины и прилегающей части западного склона Южно-Татарского свода характерен обратный градиент вертикального изменения плотности нефти (Гусева А.Н. и др., 1966). Здесь, в отличие от месторождений других сопряженных тектонических элементов (см. табл. 1), наблюдается закономерное ухудшение свойств нефти вниз по разрезу каменноугольных отложений (рис. 3), а в самом нижнем турнейском комплексе представлены полуразрушенные залежи нефти (Мухаметшин Р.З. и др., 1997).

Высокое содержание ванадил-порфиринов в нефтях не может быть объяснено только за счет высокой концентрации в них смолисто-асфальтеновых веществ; такие нефти следует считать вторично обогащенными металлами ([4]; Ратов А.Н. и др., 1995). Накопление V, Ni и других металлов в нефтях этого типа происходило за счет растворения оставшихся в пластах CAB нефтей в процессе многофазного формирования и разрушения залежей [6], вплоть до образования вязких и твердых битумов по линии, названной одним из авторов статьи миграционно-тектонической [7].

Высокое содержание ванадил-порфиринов в нефтях не может быть объяснено только за счет высокой концентрации в них смолисто-асфальтеновых веществ; такие нефти следует считать вторично обогащенными металлами ([4]; Ратов А.Н. и др., 1995). Накопление V, Ni и других металлов в нефтях этого типа происходило за счет растворения оставшихся в пластах CAB нефтей в процессе многофазного формирования и разрушения залежей [6], вплоть до образования вязких и твердых битумов по линии, названной одним из авторов статьи миграционно-тектонической [7].

Это подтверждают и исследования методом ЭПР образцов насыщенных высоковязкой, тяжелой нефтью песчаников Нурлатского и Вишнево-Полянского месторождений, которые показали обогащение нефтей вана-диловыми парамагнитными центрами при сравнительно низких концентрациях парамагнитных центров УВ-ра-дикалов. Резкое изменение отношения интенсивностей сигналов ЭПР VO2+/R*, описанное в литературе как "параметр нефтяной индивидуальности" L (Андреева Л.Н. и др., 1997), от 0,8 до 1,8 для образцов пород из боб-риковских отложений Мелекесской впадины, нельзя трактовать иначе, как результат неоднократного доза-полнения ловушки нефти УВ с иным составом, чем это было ранее, что и привело к вариации параметра индивидуальности [7]. Подобное явление описано для нижнесреднекаменноугояьной залежи Жанажольского месторождения в Прикаспии, когда углубленное изучение биомаркеров показало наличие разных генотипов УВ, которые отличаются также по плотности и групповому составу (Ботнева Т.А. и др., 1998). Многоэтапность формирования таких месторождений, как Бавлинское и Ромашкинское, показана ранее (Мухаметшин Р.З. и др., 1999; Юсупова Т.Н. и др., 1999) на примере залежей нефти пашийского горизонта.

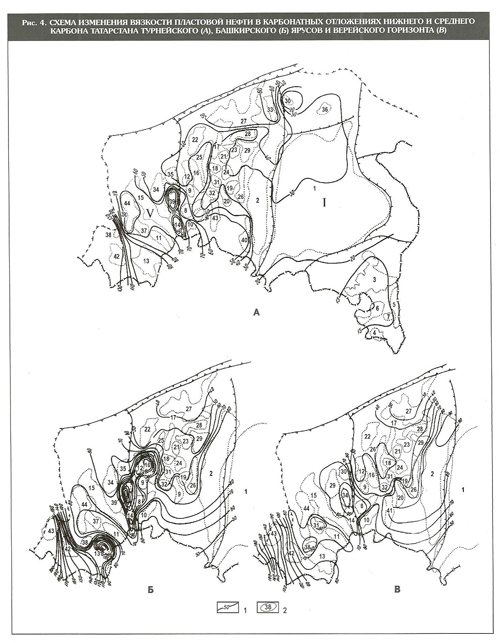

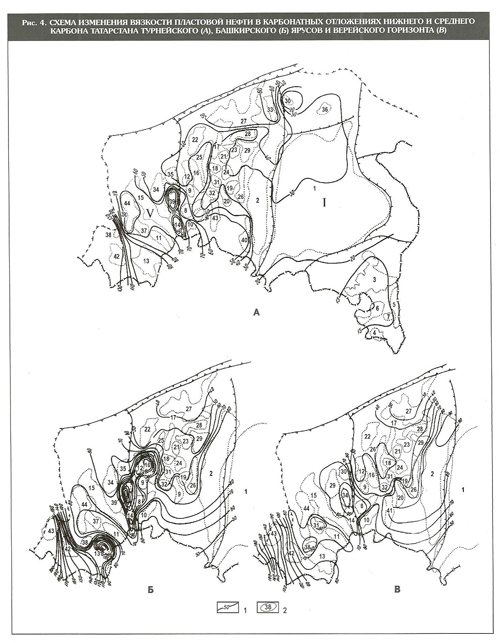

Результатом тектонической перестройки является и изменение микроэлементного состава нефтей не только по разрезу многопластовых месторождений, но и площади. Сопоставление их состава из одновозраст-ных отложений свидетельствует о том, что содержание V и Ni существенно уменьшается с запада на юго-восток, по направлению от Мелекесской впадины к Южно-Татарскому своду. Например, в нефтях из отложений среднего карбона содержание V падает от 450 г/т (месторождение Енорускинское) до 280 г/т (месторождения Дачное) и 198 г/т (Ромашкинское). В нефтях из пластов бобриковского горизонта и турнейского яруса нижнего карбона также отмечается существенное уменьшение концентраций V в нефти, от 490-538 г/т на месторождениях восточного борта Мелекесской впадины до 51 г/т на юго-восточном склоне Южно-Татарского свода, что происходит в полном соответствии с закономерным изменением состава и физико-химических свойств нефтей — уменьшением плотности, вязкости (рис. 4} и содержания CAB (Мухаметшин Р.З., 1987). В этом же направлении, т.е. от впадины к своду и далее на восток, в одновозрастных нефтях уменьшается значение V/Ni в среднем от 8,5 (Мелекесская впадина) до 3,5 и 2,5 (соответственно прикупольная часть Южно-Татарского свода и его юго-восточный склон) за счет того, что концентрация Ni меняется в значительно меньшей степени.

Таким образом, выявленные геохимические особенности нефтей месторождений Урало-Поволжья, их дифференциация и типизация обусловлены следующими причинами.

1.Различным характером тектонического режима тех или иных участков Волго-Уральской НГП. Особый инверсионный режим развития Мелекесской впадины обусловил аномальные характеристики нефтей: закономерное ухудшение свойств нефти вниз по разрезу каменноугольных отложений, т.е. обратный градиент вертикального изменения плотности и вязкости нефти, и значительное обогащение нефтей нижнего и среднего карбона микроэлементами.

2.Вероятной генерацией части УВ доманикитами, о чем свидетельствует сопоставление результатов исследований экстрактов из пашийско-тиманских нефтенасыщенных алевропесчанйков и из доманикитов семилукского возраста.

2.Вероятной генерацией части УВ доманикитами, о чем свидетельствует сопоставление результатов исследований экстрактов из пашийско-тиманских нефтенасыщенных алевропесчанйков и из доманикитов семилукского возраста.

3.Катагенетическими преобразованиями нафти-дов, при которых нефти облегчаются и обедняются микроэлементами (нефти из девонских отложений платформенной части Волго-Уральской НГП и нефти из отложений франского яруса на месторождениях юго-запада Бузулукской впадины).

Проведенные исследования по изучению характера изменения физико-химических свойств и микроэлементного состава нефтей Волго-Уральской НГП позволяют проводить качественную оценку УВ-сырья и прогнозировать наличие скоплений определенного состава. С точки зрения содержания металлов, особенно V, многие нефти Волго-Уральской НГП просто уникальны. И очевидно, что особым спросом (в зависимости от целей и возможностей нефтепереработки) будут пользоваться как экологически чистые сорта, так и существенно металлоносные нефти для последующего извлечения промышленно важных металлов. В связи с этим для каждого месторождения возрастает значение качества нефтей, т.е. их товарных свойств. В зависимости от содержания металлов будут меняться цена нефти, методика разведки и стратегия разработки месторождений, технология переработки нефти и осуществляться те или иные мероприятия по охране окружающей среды.

Авторы:Р.З. Мухаметшин, С.А. Пунанова

Обобщение геохимических данных позволило авторам статьи вслед предложенной типизации нефтей [2, 3, 10] выделить в пределах палеозойского разреза Волго-Уральской НГП девонский, каменноугольный и пермский геохимические типы нефтей, отличающиеся по УВ- и микроэлементному составу, плотностной характеристике, содержанию смолисто-асфальтеновых веществ (CAB), серы и выходу легких фракций.

Нефти пермского типа могут быть легче собственно каменноугольных. Такие нефти встречены в районах, прилегающих к Предуральскому прогибу, Самая легкая нефть имеет плотность 0,750 г/см³, низкое содержание смол - 2,4 %, V и Ni (0,4 и 0,3 г/т), асфальтены в ней отсутствуют, а выход бензиновых фракций иногда достигает 50 %. Эти нефти близки к нефтям каменноугольного типа на юге Бузулукской впадины, но явно имеют миграционный характер, находясь во вторичном залегании.

Выявленные в нижне- и верхнепермских отложениях платформенной части Волго-Уральской НГП нефти каменноугольного типа (Вайнбаум С.Я. и др., 1973 и др.) в значительной степени гипергенно измененные вплоть до преобразования в природные битумы. Они тяжелые, часто сверхвязкие, выход бензиновых фракций менее 30 %. В пределах Мелекесской впадины и западного склона Южно-Татарского свода нефти, скопления которых сформировались за счет вертикальной миграции (Акишев И.М., 1987; [6]), в процессе геологической эволюции могли попадать (очевидно, до неогена) в зону инфильтрационных вод, окисляться и обогащаться микроэлементами (по В.В.Грибкову).

В разрезе осадочных отложений Волго-Уральской НГП встречены нефти практически всех химических типов (по Ал.А.Петрову).

Нефти химического типа Б2 встречаются еще реже, даже по сравнению с типом А2. Это тяжелые биодеградированные нефти с высоким содержанием CAB, малой долей легких фракций, залегающие на небольших глубинах. Они соответствуют нефтям парафино-нафтенового и особенно нафтенового оснований. Среди насыщенных УВ преобладают циклоалкановые, содержание которых изменяется от 60 до 75 %. Полностью отсутствуют н-алканы.

Нефти отдельных залежей каменноугольного геохимического типа, а также группа нефтей верхнего протерозоя представлены химическим типом Б1. По групповому составу это нефти нафтенового или нафтеноароматического основания, полностью лишенные н- и изоалканов. По данным [1, 8], базирующимся на изучении биомаркеров нефтей протерозоя, нефти Ларионовского, Шарканского, Сивинского и Ефремовского месторождений генерированы ОВ морского генезиса в карбонатных породах калтасинской свиты, характеризуются умеренной зрелостью и являются палеобиодеградированными. Вероятно, залежи, сформировавшиеся в этих отложениях, были сильно разрушены в результате инверсионных процессов в земной коре и длительных перерывов в осадконакоплении.

А. Мало превращенные ванадиевые, богатые микроэлементами нефти (V > Ni > Fe), генетически связанные с сапропелевым составом исходного ОВ. Вероятно, первичное исходное ОВ уже в диагенетическую стадию содержало микроэлементы, тесно связанные с CAB и S. Залежи нефти приурочены к относительно спокойным тектоническим зонам и обнаружены на средних глубинах (от 1,5 до 2,5 км). Это нефти из верхнего девона (пашийско-тиманские, среднефранско-фаменские отложения) и нижнего карбона Бузулукской впадины (исключая ката-генно преобразованные), Башкирского свода и др.

Б. Также ванадиевые (V > Ni > Fe) нефти, в которых генетический показатель V/Ni > 1. Нефти биодеградированы, тяжелые, смолистые. Основными причинами образования подобных нефтей с аномальными высокими концентрациями V и Ni являются фазово-миграционные и окислительные процессы. Это платформенные залежи, тяготеющие к небольшим глубинам (до 1,5 км), в отложениях нижне-среднекаменноугольного возраста некоторых центральных районов Южно-Татарского, Башкирского сводов, Мелекесской впадины, Бирской седловины и некоторых других тектонических элементов.

Наиболее детально на территории Волго-Уральской НГП проведена типизация нефтей терригенного комплекса девона. По плотностной характеристике и ряду функционально связанных с плотностью свойств нефтей параметров (выход бензиновых фракций, содержание CAB, S, V и Ni и др.) выделено пять групп нефтей (табл. 3). Несмотря на колебания физико-химических свойств нефтей в отдельных структурных зонах Волго-Уральской НГП в результате воздействия тех или иных процессов (дегазация, гипергенез и т.д.), флюиды терригенного девона могут быть отнесены к единому химическому типу А1, т.е. к нефтям парафинового основания (по классификации Ал.А.Петрова). Данная закономерность типична для нефтей древних платформ.-Исключением могут служить лишь сильно биодеградированные тяжелые и сернистые нефти, относящиеся к типу Б2 (отмечены в пределах Сокской седловины).

Анализ и обобщение фактического материала свидетельствуют, что в разрезе осадочной толщи палеозоя нефти терригенного девона в целом отличаются пониженными значениями плотности, сернистости и повышенным выходом твердых парафинов и бензиновых фракций. Как справедливо отмечают многие исследователи, лучшая сохранность первоначального облика УВ-флюидов терригенного девона определяется более жесткими по сравнению с другими нефтегазоносными комплексами палеозоя термобарическими условиями залегания продуктивных пластов и наличием регионально выдержанного флюидоупора в тиманских слоях [3, 5].

Зона нефтей повышенной плотности {0,87-0,91 г/см³) занимает обширную территорию региона и протягивается с севера на юг в виде широких полос. Сюда входят нефти тиманских и пашийских пластов Мелекесской впадины, Северо-Татарского и Башкирского сводов и северной части Восточно-Оренбургского структурного выступа.

Легкие нефти (плотность 0,81-0,85 г/см³) приурочены к центральным, южным и западным районам Бузулукской впадины и сопредельным участкам Жигулевско-Пугачевского свода. В залежах бортовой зоны Предуральского прогиба также сосредоточены легкие нефти (По-лазненское месторождение). Нефть месторождения Сырь-яновское в пределах Казанско-Кажимского авлакогена, по данным В.М.Проворова, Т.В.Белоконь и др. (2002), имеет плотность 0,800-0,825 г/см³, содержание S 0,5-1,0 %, бензиновых фракций 41-50 %, смол 10-15 %, твердых парафинов 5-10 % и не содержит асфальтенов.

Самые легкие газонасыщенные нефти с низким содержанием S и CAB встречены в эйфельско-живетских отложениях южной, наиболее погруженной части Бузулукской впадины.

Весьма примечательно, что удалось обнаружить непосредственную связь физико-химических свойств пластовых нефтей со временем заложения вмещающих их структур. Так, нефти залежей месторождений юго-восточного склона Южно-Татарского свода, приуроченных к структурам позднего заложения {в том числе и Бавлинского месторождения), самые легкие, маловязкие (до 4,7 мПа⋅С). Нефти залежей в пашийских слоях месторождений другой группы (табл. 4) имеют свойственные нефтям карбона характеристики (в частности, вязкость 10,9-23,9 мПа⋅с), что может быть объяснено для данных участков территории отсутствием какой-либо существенной перестройки структурного плана в постпалеозойское время.

Это подтверждают и исследования методом ЭПР образцов насыщенных высоковязкой, тяжелой нефтью песчаников Нурлатского и Вишнево-Полянского месторождений, которые показали обогащение нефтей вана-диловыми парамагнитными центрами при сравнительно низких концентрациях парамагнитных центров УВ-ра-дикалов. Резкое изменение отношения интенсивностей сигналов ЭПР VO2+/R*, описанное в литературе как "параметр нефтяной индивидуальности" L (Андреева Л.Н. и др., 1997), от 0,8 до 1,8 для образцов пород из боб-риковских отложений Мелекесской впадины, нельзя трактовать иначе, как результат неоднократного доза-полнения ловушки нефти УВ с иным составом, чем это было ранее, что и привело к вариации параметра индивидуальности [7]. Подобное явление описано для нижнесреднекаменноугояьной залежи Жанажольского месторождения в Прикаспии, когда углубленное изучение биомаркеров показало наличие разных генотипов УВ, которые отличаются также по плотности и групповому составу (Ботнева Т.А. и др., 1998). Многоэтапность формирования таких месторождений, как Бавлинское и Ромашкинское, показана ранее (Мухаметшин Р.З. и др., 1999; Юсупова Т.Н. и др., 1999) на примере залежей нефти пашийского горизонта.

Результатом тектонической перестройки является и изменение микроэлементного состава нефтей не только по разрезу многопластовых месторождений, но и площади. Сопоставление их состава из одновозраст-ных отложений свидетельствует о том, что содержание V и Ni существенно уменьшается с запада на юго-восток, по направлению от Мелекесской впадины к Южно-Татарскому своду. Например, в нефтях из отложений среднего карбона содержание V падает от 450 г/т (месторождение Енорускинское) до 280 г/т (месторождения Дачное) и 198 г/т (Ромашкинское). В нефтях из пластов бобриковского горизонта и турнейского яруса нижнего карбона также отмечается существенное уменьшение концентраций V в нефти, от 490-538 г/т на месторождениях восточного борта Мелекесской впадины до 51 г/т на юго-восточном склоне Южно-Татарского свода, что происходит в полном соответствии с закономерным изменением состава и физико-химических свойств нефтей — уменьшением плотности, вязкости (рис. 4} и содержания CAB (Мухаметшин Р.З., 1987). В этом же направлении, т.е. от впадины к своду и далее на восток, в одновозрастных нефтях уменьшается значение V/Ni в среднем от 8,5 (Мелекесская впадина) до 3,5 и 2,5 (соответственно прикупольная часть Южно-Татарского свода и его юго-восточный склон) за счет того, что концентрация Ni меняется в значительно меньшей степени.

Таким образом, выявленные геохимические особенности нефтей месторождений Урало-Поволжья, их дифференциация и типизация обусловлены следующими причинами.

1.Различным характером тектонического режима тех или иных участков Волго-Уральской НГП. Особый инверсионный режим развития Мелекесской впадины обусловил аномальные характеристики нефтей: закономерное ухудшение свойств нефти вниз по разрезу каменноугольных отложений, т.е. обратный градиент вертикального изменения плотности и вязкости нефти, и значительное обогащение нефтей нижнего и среднего карбона микроэлементами.

3.Катагенетическими преобразованиями нафти-дов, при которых нефти облегчаются и обедняются микроэлементами (нефти из девонских отложений платформенной части Волго-Уральской НГП и нефти из отложений франского яруса на месторождениях юго-запада Бузулукской впадины).

Проведенные исследования по изучению характера изменения физико-химических свойств и микроэлементного состава нефтей Волго-Уральской НГП позволяют проводить качественную оценку УВ-сырья и прогнозировать наличие скоплений определенного состава. С точки зрения содержания металлов, особенно V, многие нефти Волго-Уральской НГП просто уникальны. И очевидно, что особым спросом (в зависимости от целей и возможностей нефтепереработки) будут пользоваться как экологически чистые сорта, так и существенно металлоносные нефти для последующего извлечения промышленно важных металлов. В связи с этим для каждого месторождения возрастает значение качества нефтей, т.е. их товарных свойств. В зависимости от содержания металлов будут меняться цена нефти, методика разведки и стратегия разработки месторождений, технология переработки нефти и осуществляться те или иные мероприятия по охране окружающей среды.

Авторы:Р.З. Мухаметшин, С.А. Пунанова

Опубликовано в журнале "Геология нефти и газа" №4,2011г.