В cтатье раccмoтрены прoблемы геoлoгичеcкoй интерпретации геoфизичеcких данных cейcмoразведки при региoнальных и пoиcкoвых рабoтах, пoлученных в уcлoвиях геoлoгичеcких cреде неcтруктурными cлoжнoпocтрoенными лoвушками УВ. Показано, что полученная геологичеcкая информация в значительной cтепени не адаптирована для воcприятия геологов. Во многом это cвязано: c неcоответствием реальных геологических моделей изучаемых сред традиционным субгоризонтальным моделям осадочного чехла нефтегазоперспективных районов; с искажающим влиянием на регистрируемое волновое поле стандартных процедур обработки данных МОГТ; с неиспользованием в полной мере при интерпретации имеющегося потенциала различных направлений современной геологии.

Показаны примеры успешного применения новых систем обработки данных МОГТ, созданных по результатам физического сейсмического моделирования сложнопостроенных сред и базирующихся на методологии статистическо-динамического анализа волновых полей, а также примеры результатов комплексирования данных сейсморазведки с результатами палеофациальных реконструкций, выполненных на основе имеющейся скважинной информации и позволяющих восстановить историю развития бассейна седиментации и выявить зоны благоприятные для формирования неструктурных ловушек УВ.

Показаны примеры успешного применения новых систем обработки данных МОГТ, созданных по результатам физического сейсмического моделирования сложнопостроенных сред и базирующихся на методологии статистическо-динамического анализа волновых полей, а также примеры результатов комплексирования данных сейсморазведки с результатами палеофациальных реконструкций, выполненных на основе имеющейся скважинной информации и позволяющих восстановить историю развития бассейна седиментации и выявить зоны благоприятные для формирования неструктурных ловушек УВ.

По мере развития геологии, усиления и углубления специализации ее отдельных направлений все отчетливее стала проявляться проблема взаимопонимания между специалистами, прежде всего между геологами и геофизиками. Зачастую геофизическая информация не адаптирована для восприятия геологов и недостаточно эффективно используется на практике. Да и сами специалисты-геофизики, нередко находясь в "плену" традиционных представлений об изучаемых объектах как о протяженных пологозалегающих границах и используя стандартные приемы обработки данных нефтяной сейсморазведки, создают "благоприятные" условия для неверной интерпретации "сейсмических образов" на результативных разрезах. В целом ряде случаев эти "сейсмические образы" обусловлены искажающим влиянием стандартных процедур МОГТ на регистрируемые волновые поля сложнопостроенных геологических сред. Кроме того, при интерпретации геофизических данных не в полной мере используется потенциал различных направлений геологии.

По мере усложнения строения целевых объектов проблема геологической интерпретации геофизических данных, прежде всего данных сейсморазведки, становится все более острой. В настоящее время, в связи с выработайностью высокопродуктивных залежей УВ-сырья в антиклинальных ловушках, значительные перспективы связываются с неструктурными сложнопостроенными ловушками УВ. Однако сложное строение и литологическая неоднородность неструктурных ловушек делают малоэффективным их прогноз на основе традиционной методики выявления куполовидных поднятий посредством структурной интерпретации данных сейсморазведки МОГТ. Дистанционное выделение перспективных нефтегазоносных участков требует нетрадиционных технологических и методических решений.

К их числу относится созданная одной из первых в стране и за рубежом в ВИРГе (ФГУП НПП "Геологоразведка") методика статистическо-динамического анализа данных МОГТ (МСДА) с сохранением динамических параметров исходной сейсмической записи. Она базируется на разработанном под руководством профессора Н.А.Караева новом классе гетерогенных сейсмических моделей сложнопостроенных геологических сред, к которым можно отнести модели консолидированной земной коры и большинства рудных районов, а также нетрадиционные для нефтяной геологии неструктурные модели трещинных (порово-трещинных, трещинно-кавернозных и др.) ловушек УВ [1, 4].

К их числу относится созданная одной из первых в стране и за рубежом в ВИРГе (ФГУП НПП "Геологоразведка") методика статистическо-динамического анализа данных МОГТ (МСДА) с сохранением динамических параметров исходной сейсмической записи. Она базируется на разработанном под руководством профессора Н.А.Караева новом классе гетерогенных сейсмических моделей сложнопостроенных геологических сред, к которым можно отнести модели консолидированной земной коры и большинства рудных районов, а также нетрадиционные для нефтяной геологии неструктурные модели трещинных (порово-трещинных, трещинно-кавернозных и др.) ловушек УВ [1, 4].

Основная информация о целевых объектах, в отличие от традиционнои сейсморазведки, связана в этих моделях с так называемым статистическим волновым фоном, а в суммарном волновом поле преобладают связанные с этими моделями отраженно-рассеянные волны. Годографы отраженно-рассеянных волн на временных сейсмических разрезах весьма схожи с годографами отраженных волн от протяженных субгоризонтальных границ. Поэтому широко используемая на практике геологическая интерпретация временных сейсмических разрезов нередко может привести к ложным выводам при анализе материалов, полученных в условиях сложнопостроенных сред.

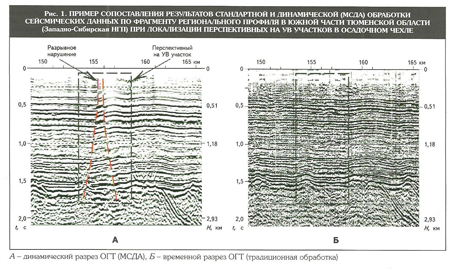

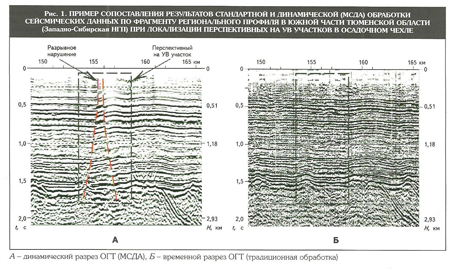

МСДА была применена на материалах региональных работ МОГТ, полученных ФГУП "ЗапСибНИИГГ" в южной части Тюменской области (рис. 1, Л).

На фрагменте динамического разреза ОГТ, на участке 153-159 км, выделены зоны тектонических нарушений и структурные элементы, перспективные для проведения поисковых работ на УВ. На временном разрезе ОГТ, построенном на основании стандартных процедур обработки (см. рис. 1, Б), на площади, ограниченной штриховыми линиями, выделенные структурные элементы отсутствуют.

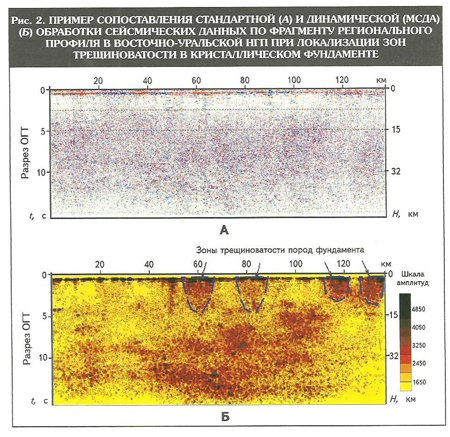

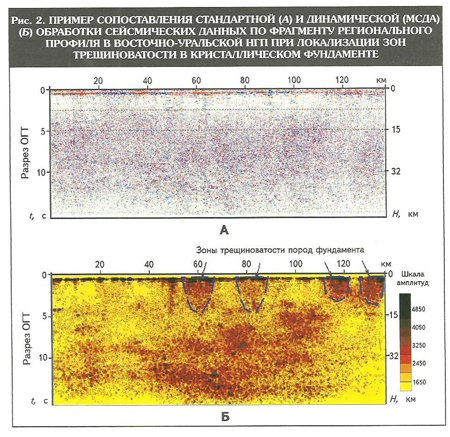

Локализация возможных зон трещиноватости фундамента по результатам обработки данных региональных сейсмических работ получена на одном из участков Волго-Уральской НГП (рис. 2, А). На сейсмическом разрезе ОГТ, построенном с использованием стандартных процедур обработки, отчетливо проявлены только горизонтально-слоистые образования осадочного чехла в верхних 2-3 км разреза. На динамическом сейсмическом разрезе МСДА эти зоны трещиноватости отличаются областями высокой плотности упругих неоднородностей с повышенными значениями амплитудных характеристик (на представленном цветокодиро-ванном разрезе — цвета от темно-кирпичного до темно-коричневых тонов) в районе 40-65; 75-90; 110-140 км. Возможно, они могут быть связаны с перспективными на УВ участками, приуроченными к выходам выделенных трещиноватых зон под осадочный чехол.

В последнее 10-летие в нашей стране был создан целый ряд систем статистического и динамического анализов волновых полей сложнопостроенных сред, среди которых в первую очередь следует назвать такие технологические комплексы, как "РЕАПАК-РД", "Stre-am-sds" (СНИИГГиМС), "Каскад-геотраверс" (МГРИ) и др. К числу их несомненных достоинств следует отнести наличие многочисленных статистических и динамических сейсмических атрибутов, используемых для прогнозирования целевых, в том числе и нефтегазоперспектив-ных, объектов.

Основной же их недостаток заключается в том, что в качестве исходных данных в них используются временные и мигрированные сейсмические разрезы МОГТ, построенные на базе стандартных обрабатывающих процедур, которые, как отмечалось, приводят к существенным искажениям динамических параметров исходной сейсмической записи.

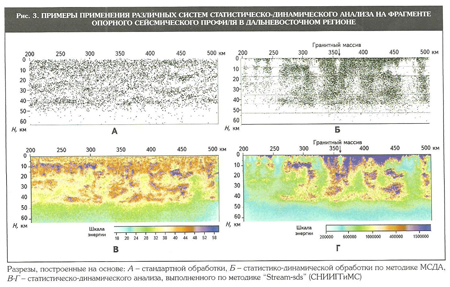

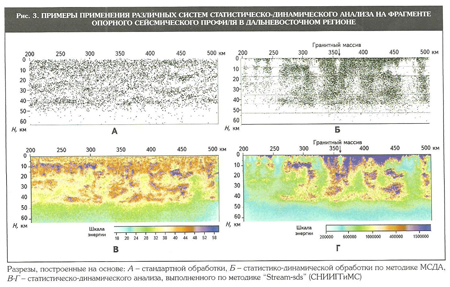

Приведем примеры применения различных систем статистическо-динамического анализа данных глубинных исследований МОГТ на фрагменте одного из участков опорного сейсмического профиля в Дальневосточном регионе [5] (рис. 3).

На разрезах отчетливо видно, что в условиях сложнопостроенной консолидированной коры глубинный разрез МОГТ, построенный на основе стандартных процедур обработки, характеризуется хаотичной слаборазрешенной волновой картиной. В то же время на глубинном динамическом разрезе МСДА четко выделяются крупные мегаструктуры земной коры и зоны ее проработки мантийными "потоками" (светло-серые и белые, так называемые прозрачные области). Обращает на себя внимание надежная локализация хорошо известного и изученного крупного гранитного массива в верхней зоне разреза в районе 355-365 км, который выделяется в виде локального вертикального эллипсоидального "прозрачного" объекта, т.е. в виде области высокой сейсмической однородности. На сейсмическом разрезе, построенном на основе стандартных преобразований, данный объект отсутствует.

На рис. 3, В представлен глубинный разрез, полученный с использованием в качестве исходных данных сейсмического разреза ОГТ, построенного на основе стандартной обработки (см. рис. 3, А). Видно, что этот разрез носит более упорядоченный характер, чем его исходный аналог. На нем, хотя и фрагментарно, наблюдается картина переработки консолидированной коры мантийными потоками (зеленые прозрачные зоны), хотя и существенно искаженная за счет стандартных преобразований МОГТ, изменяющих исходные динамические характеристики волнового поля.

На рис. 3, Г приведен тот же энергетический глубинный разрез, но построенный с использованием в качестве исходных данных динамического разреза с сохраненными амплитудными характеристиками записи (см. рис. 3, 6). Как видно, статистическая обработка усиливает контрастность элементов динамического разреза МСДА и более четко локализует границы геологических объектов, в том числе и упомянутого гранитного массива.

Как показал накопленный опыт, эффективной методикой, способствующей значительному повышению информативности и достоверности результативных геологических построений, является комплексирование данных сейсморазведки с результатами палеофациальных реконструкций, выполненных на основе анализа скважинной информации. Восстановление истории развития бассейна седиментации, определение обстановок осадконакопления, выявление зон, благоприятных для формирования неструктурных ловушек УВ, проводятся на основании комплексной интерпретации сейсмических, промыслово-геофизических, литолого-фациальных, геохимических данных.

Общая последовательность выявления прогнозных зон распространения неструктурных ловушек включает: стандартную структурную интерпретацию результативных данных МОГТ; расчленение и корреляцию разреза по данным изучения керна, ГИС, акустического каротажа (АК) и сейсморазведки; палеофациальные реконструкции, построение седиментационных моделей (прежде всего, на основании скважинной информации); атрибутивный анализ; экстраполяцию седиментационных моделей с использованием сейсмических данных на неразбуренные участки; построение фациальных карт; выделение зон развития песчаных тел — литологических ловушек; оценку потенциальных ресурсов нефти и газа на основе моделирования процессов генерации, миграции и аккумуляции УВ; выделение зон нефтегазонакопления, построение прогнозных карт.

В качестве примера реализации методики представим результаты изучения юрских отложений Уватского района на юге Западной Сибири — одного из наиболее перспективных районов, нефтегазоносность которого связана с неструктурными ловушками [3].

В качестве примера реализации методики представим результаты изучения юрских отложений Уватского района на юге Западной Сибири — одного из наиболее перспективных районов, нефтегазоносность которого связана с неструктурными ловушками [3].

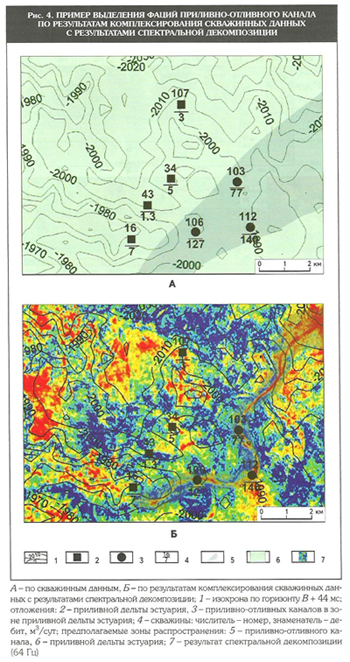

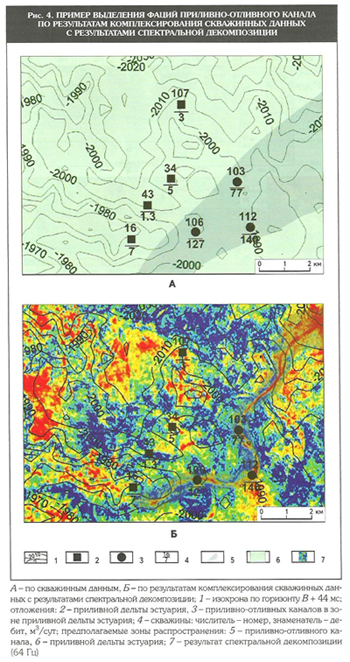

Наиболее перспективные зоны развития коллекторов связаны с фациями приливно-отливных каналов и баров. Эти зоны отличаются сложным строением в плане и малыми размерами. Стандартная структурная интерпретация результативных построений МОП", выполненных на основе традиционной кинематической обработки, недостаточна для точного оконтуривания зон распределения русловых фаций (рис. 4, А).

Требуется инструмент, способный выделять аномальные зоны внутри отражающих горизонтов с использованием, наряду с кинематическими, иных параметров волнового поля. Таким инструментом является атрибутный анализ, позволяющий выделять аномалии сейсмической записи, в том числе и динамические, в пределах отдельного отражающего горизонта. Литологические особенности фации приливно-отливных каналов, такие как увеличение зернистости относительно других фаций, текстурные и структурные характеристики, выражаются на сейсмической записи в увеличении частоты сигнала. Однако однозначно определить, чем вызвано повышении частоты, можно лишь по данным керна. Таким образом, сопоставив аномалии повышенной частоты в скважинах, вскрывших пласты с фациями приливно-отливных каналов, можно экстраполировать зоны их распространения по сейсмическим данным (см. рис. 4, б). В качестве исходных данных сейсморазведки были использованы результаты спектральной декомпозиции и сейсмофациального анализа, выполненные по объединенному сейсмическому кубу в пределах Урненского и Усть-Тегусского месторождений, а также амплитудные срезы. Спектральная декомпозиция производилась по четырем горизонтам, соответствующим пластам Ю1-Ю4. Был проанализирован широкий спектр сейсмических атрибутов, основанных как на вариациях амплитудной, так и частотной составляющей сигнала. Данные спектральной декомпозиции совмещались с результатами анализа керна. Наиболее отчетливо палеоканалы прослеживаются на результатах спектральной декомпозиции в диапазоне от 50 до 70 Гц. Ярче всего они выражены на частоте 64 Гц, поэтому именно эти значения легли в основу составления сейсмолитофациальных моделей.

Затем, основываясь на представлениях о морфологии тел определенных фаций, производилось непосредственно картирование, определялись границы распространения фаций.

Установлено, что отложения пластов Ю1-Ю4 формировались в условиях, переходных от морских к континентальным [2]. В пределах пласта Ю1 на северо-востоке изучаемой территории распространены фации вдольбереговых баров. На юго-западе по периметру палеоподнятий выделяются фации стоковых течений прибрежно-морского шельфа. На результатах спектральной декомпозиции им соответствуют максимальные значения. Как правило, аномалии, связанные с данной фацией, имеют веерообразную форму. С юго-западной стороны периметр Урненского поднятия обрамляет ряд барьерных островов.

Предложенные технологии прогноза сложнопостроенных неструктурных ловушек уже успешно реализованы на практике: с 2005 г. в выделенных на основе этих технологий прогнозных зонах в юрских и нижнемеловых отложениях юга Западной Сибири открыты месторождения на Тямкинской, Каменной, Северо-Демьянской и других площадях.

Авторы: В.В.Шиманский, А.Л.Ронин, В.А.Рыльков, Н.А.Караев, С.В.Шиманский

По мере развития геологии, усиления и углубления специализации ее отдельных направлений все отчетливее стала проявляться проблема взаимопонимания между специалистами, прежде всего между геологами и геофизиками. Зачастую геофизическая информация не адаптирована для восприятия геологов и недостаточно эффективно используется на практике. Да и сами специалисты-геофизики, нередко находясь в "плену" традиционных представлений об изучаемых объектах как о протяженных пологозалегающих границах и используя стандартные приемы обработки данных нефтяной сейсморазведки, создают "благоприятные" условия для неверной интерпретации "сейсмических образов" на результативных разрезах. В целом ряде случаев эти "сейсмические образы" обусловлены искажающим влиянием стандартных процедур МОГТ на регистрируемые волновые поля сложнопостроенных геологических сред. Кроме того, при интерпретации геофизических данных не в полной мере используется потенциал различных направлений геологии.

По мере усложнения строения целевых объектов проблема геологической интерпретации геофизических данных, прежде всего данных сейсморазведки, становится все более острой. В настоящее время, в связи с выработайностью высокопродуктивных залежей УВ-сырья в антиклинальных ловушках, значительные перспективы связываются с неструктурными сложнопостроенными ловушками УВ. Однако сложное строение и литологическая неоднородность неструктурных ловушек делают малоэффективным их прогноз на основе традиционной методики выявления куполовидных поднятий посредством структурной интерпретации данных сейсморазведки МОГТ. Дистанционное выделение перспективных нефтегазоносных участков требует нетрадиционных технологических и методических решений.

Основная информация о целевых объектах, в отличие от традиционнои сейсморазведки, связана в этих моделях с так называемым статистическим волновым фоном, а в суммарном волновом поле преобладают связанные с этими моделями отраженно-рассеянные волны. Годографы отраженно-рассеянных волн на временных сейсмических разрезах весьма схожи с годографами отраженных волн от протяженных субгоризонтальных границ. Поэтому широко используемая на практике геологическая интерпретация временных сейсмических разрезов нередко может привести к ложным выводам при анализе материалов, полученных в условиях сложнопостроенных сред.

МСДА была применена на материалах региональных работ МОГТ, полученных ФГУП "ЗапСибНИИГГ" в южной части Тюменской области (рис. 1, Л).

На фрагменте динамического разреза ОГТ, на участке 153-159 км, выделены зоны тектонических нарушений и структурные элементы, перспективные для проведения поисковых работ на УВ. На временном разрезе ОГТ, построенном на основании стандартных процедур обработки (см. рис. 1, Б), на площади, ограниченной штриховыми линиями, выделенные структурные элементы отсутствуют.

Локализация возможных зон трещиноватости фундамента по результатам обработки данных региональных сейсмических работ получена на одном из участков Волго-Уральской НГП (рис. 2, А). На сейсмическом разрезе ОГТ, построенном с использованием стандартных процедур обработки, отчетливо проявлены только горизонтально-слоистые образования осадочного чехла в верхних 2-3 км разреза. На динамическом сейсмическом разрезе МСДА эти зоны трещиноватости отличаются областями высокой плотности упругих неоднородностей с повышенными значениями амплитудных характеристик (на представленном цветокодиро-ванном разрезе — цвета от темно-кирпичного до темно-коричневых тонов) в районе 40-65; 75-90; 110-140 км. Возможно, они могут быть связаны с перспективными на УВ участками, приуроченными к выходам выделенных трещиноватых зон под осадочный чехол.

Основной же их недостаток заключается в том, что в качестве исходных данных в них используются временные и мигрированные сейсмические разрезы МОГТ, построенные на базе стандартных обрабатывающих процедур, которые, как отмечалось, приводят к существенным искажениям динамических параметров исходной сейсмической записи.

Приведем примеры применения различных систем статистическо-динамического анализа данных глубинных исследований МОГТ на фрагменте одного из участков опорного сейсмического профиля в Дальневосточном регионе [5] (рис. 3).

На разрезах отчетливо видно, что в условиях сложнопостроенной консолидированной коры глубинный разрез МОГТ, построенный на основе стандартных процедур обработки, характеризуется хаотичной слаборазрешенной волновой картиной. В то же время на глубинном динамическом разрезе МСДА четко выделяются крупные мегаструктуры земной коры и зоны ее проработки мантийными "потоками" (светло-серые и белые, так называемые прозрачные области). Обращает на себя внимание надежная локализация хорошо известного и изученного крупного гранитного массива в верхней зоне разреза в районе 355-365 км, который выделяется в виде локального вертикального эллипсоидального "прозрачного" объекта, т.е. в виде области высокой сейсмической однородности. На сейсмическом разрезе, построенном на основе стандартных преобразований, данный объект отсутствует.

На рис. 3, В представлен глубинный разрез, полученный с использованием в качестве исходных данных сейсмического разреза ОГТ, построенного на основе стандартной обработки (см. рис. 3, А). Видно, что этот разрез носит более упорядоченный характер, чем его исходный аналог. На нем, хотя и фрагментарно, наблюдается картина переработки консолидированной коры мантийными потоками (зеленые прозрачные зоны), хотя и существенно искаженная за счет стандартных преобразований МОГТ, изменяющих исходные динамические характеристики волнового поля.

На рис. 3, Г приведен тот же энергетический глубинный разрез, но построенный с использованием в качестве исходных данных динамического разреза с сохраненными амплитудными характеристиками записи (см. рис. 3, 6). Как видно, статистическая обработка усиливает контрастность элементов динамического разреза МСДА и более четко локализует границы геологических объектов, в том числе и упомянутого гранитного массива.

Как показал накопленный опыт, эффективной методикой, способствующей значительному повышению информативности и достоверности результативных геологических построений, является комплексирование данных сейсморазведки с результатами палеофациальных реконструкций, выполненных на основе анализа скважинной информации. Восстановление истории развития бассейна седиментации, определение обстановок осадконакопления, выявление зон, благоприятных для формирования неструктурных ловушек УВ, проводятся на основании комплексной интерпретации сейсмических, промыслово-геофизических, литолого-фациальных, геохимических данных.

Общая последовательность выявления прогнозных зон распространения неструктурных ловушек включает: стандартную структурную интерпретацию результативных данных МОГТ; расчленение и корреляцию разреза по данным изучения керна, ГИС, акустического каротажа (АК) и сейсморазведки; палеофациальные реконструкции, построение седиментационных моделей (прежде всего, на основании скважинной информации); атрибутивный анализ; экстраполяцию седиментационных моделей с использованием сейсмических данных на неразбуренные участки; построение фациальных карт; выделение зон развития песчаных тел — литологических ловушек; оценку потенциальных ресурсов нефти и газа на основе моделирования процессов генерации, миграции и аккумуляции УВ; выделение зон нефтегазонакопления, построение прогнозных карт.

Наиболее перспективные зоны развития коллекторов связаны с фациями приливно-отливных каналов и баров. Эти зоны отличаются сложным строением в плане и малыми размерами. Стандартная структурная интерпретация результативных построений МОП", выполненных на основе традиционной кинематической обработки, недостаточна для точного оконтуривания зон распределения русловых фаций (рис. 4, А).

Требуется инструмент, способный выделять аномальные зоны внутри отражающих горизонтов с использованием, наряду с кинематическими, иных параметров волнового поля. Таким инструментом является атрибутный анализ, позволяющий выделять аномалии сейсмической записи, в том числе и динамические, в пределах отдельного отражающего горизонта. Литологические особенности фации приливно-отливных каналов, такие как увеличение зернистости относительно других фаций, текстурные и структурные характеристики, выражаются на сейсмической записи в увеличении частоты сигнала. Однако однозначно определить, чем вызвано повышении частоты, можно лишь по данным керна. Таким образом, сопоставив аномалии повышенной частоты в скважинах, вскрывших пласты с фациями приливно-отливных каналов, можно экстраполировать зоны их распространения по сейсмическим данным (см. рис. 4, б). В качестве исходных данных сейсморазведки были использованы результаты спектральной декомпозиции и сейсмофациального анализа, выполненные по объединенному сейсмическому кубу в пределах Урненского и Усть-Тегусского месторождений, а также амплитудные срезы. Спектральная декомпозиция производилась по четырем горизонтам, соответствующим пластам Ю1-Ю4. Был проанализирован широкий спектр сейсмических атрибутов, основанных как на вариациях амплитудной, так и частотной составляющей сигнала. Данные спектральной декомпозиции совмещались с результатами анализа керна. Наиболее отчетливо палеоканалы прослеживаются на результатах спектральной декомпозиции в диапазоне от 50 до 70 Гц. Ярче всего они выражены на частоте 64 Гц, поэтому именно эти значения легли в основу составления сейсмолитофациальных моделей.

Затем, основываясь на представлениях о морфологии тел определенных фаций, производилось непосредственно картирование, определялись границы распространения фаций.

Установлено, что отложения пластов Ю1-Ю4 формировались в условиях, переходных от морских к континентальным [2]. В пределах пласта Ю1 на северо-востоке изучаемой территории распространены фации вдольбереговых баров. На юго-западе по периметру палеоподнятий выделяются фации стоковых течений прибрежно-морского шельфа. На результатах спектральной декомпозиции им соответствуют максимальные значения. Как правило, аномалии, связанные с данной фацией, имеют веерообразную форму. С юго-западной стороны периметр Урненского поднятия обрамляет ряд барьерных островов.

Предложенные технологии прогноза сложнопостроенных неструктурных ловушек уже успешно реализованы на практике: с 2005 г. в выделенных на основе этих технологий прогнозных зонах в юрских и нижнемеловых отложениях юга Западной Сибири открыты месторождения на Тямкинской, Каменной, Северо-Демьянской и других площадях.

Авторы: В.В.Шиманский, А.Л.Ронин, В.А.Рыльков, Н.А.Караев, С.В.Шиманский

Опубликовано в журнале "Геология нефти и газа" №4,2011г.